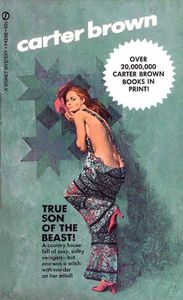

Oublions un instant les

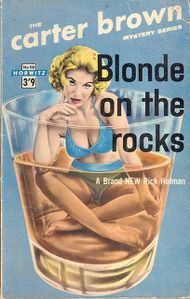

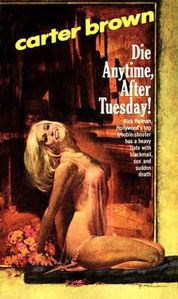

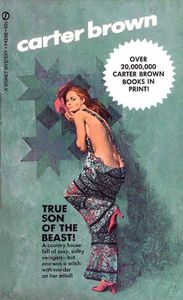

stars, les divas, les maîtres du style et autres incontournables du roman policier… Car fourmille sous ma plume l'envie de rendre hommage au plus délicieux de mes plaisirs coupables : la lecture

effrénée des livres de Carter Brown. Ceux qui l'ont lu avec délectation hésiteront souvent à avouer qu'ils le comptent parmi leurs auteurs favoris.

Oublions un instant les

stars, les divas, les maîtres du style et autres incontournables du roman policier… Car fourmille sous ma plume l'envie de rendre hommage au plus délicieux de mes plaisirs coupables : la lecture

effrénée des livres de Carter Brown. Ceux qui l'ont lu avec délectation hésiteront souvent à avouer qu'ils le comptent parmi leurs auteurs favoris.

Et pourtant, que de nuits blanches passées en compagnie de Danny Boyd, de Rick Holmann, de Mavis ou du lieutenant Wheeler !

Les raisons d'une telle "omission" sont toutefois évidentes : les romans de Carter Brown ne délivrent pas de message, ne dressent pas d'état des lieux de la société, ne développent pas à plaisir

les ambiances glauques et ne se piquent même pas de prétentions littéraires. Pis encore : il leur arrive d'être très drôles. De plus, avouons que des titres tels que "Paréo-parade" "Le valseur

énigmatique" ou "Remets ton péplum !", ça ne fait pas très sérieux… La faute en revient principalement à l'éditeur français. Ainsi "Savage Salomé" devient '"On se tape la tête" ; "The exotic"

"Sauvons la farce" ou "Murders with a mantilla" "La bergère en colère". Une traduction qui laisse rêveur…

De même, ne nous

laissons pas tromper par le "traduit de l'américain" affiché sur les jaquettes. En réalité Carter Brown, de son vrai nom Alan Geoffrey Yates est né à Londres. Il émigra en Australie à 25 ans et y

mourut en 1985.

De même, ne nous

laissons pas tromper par le "traduit de l'américain" affiché sur les jaquettes. En réalité Carter Brown, de son vrai nom Alan Geoffrey Yates est né à Londres. Il émigra en Australie à 25 ans et y

mourut en 1985.

Carter Brown ne se la joue ni John Fante ni Faulkner, pas même Céline du polar contemporain. Il n'en mérite pas moins notre reconnaissance, au même titre qu'un Mickey Spillane, et sans doute bien

davantage. Car l'écrivain possède des atouts imparables. En premier lieu, sa capacité à créer en quelques lignes des héros inoubliables. Ce qui s'applique également à ses personnages secondaires.

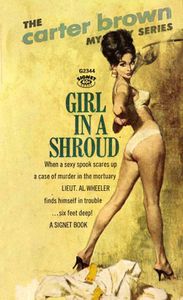

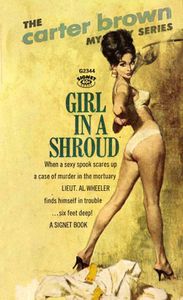

En premier lieu, le lieutenant Al Wheeler. Un

ancien de la criminelle, grand tombeur de ces dames à la réplique mordante (ce qui est d'ailleurs une constante chez la plupart des enquêteurs de Carter Brown). Son autre obsession : sa chaîne

hifi haut de gamme, qui lui permet d'écouter les suaves mélodies de Peggy Lee. Outre le plaisir auditif, elle est l'un de ses jokers donjuanesques. Cet ardent Casanova semble sensible aux beautés

de tous âges. Ses conquêtes ont de vingt à cinquante ans. Il arrive également que des "femmes libérées" le mettent à leur tableau de chasse.

En premier lieu, le lieutenant Al Wheeler. Un

ancien de la criminelle, grand tombeur de ces dames à la réplique mordante (ce qui est d'ailleurs une constante chez la plupart des enquêteurs de Carter Brown). Son autre obsession : sa chaîne

hifi haut de gamme, qui lui permet d'écouter les suaves mélodies de Peggy Lee. Outre le plaisir auditif, elle est l'un de ses jokers donjuanesques. Cet ardent Casanova semble sensible aux beautés

de tous âges. Ses conquêtes ont de vingt à cinquante ans. Il arrive également que des "femmes libérées" le mettent à leur tableau de chasse.

Mais Wheeler ne serait rien sans son entourage : son patron, le shériff, au caractère sanguin, vociférant ou pratiquant

l'ironie sournoise à son égard, fustigeant ses retards, ses absences, ses nombreuses maîtresses. La secrétaire d'icelui, Annabelle, une blonde incendiaire qui a déjà craqué pour Al mais s'en

méfie, et lui tient la dragée haute avec un sens aigu de la réplique qui tue. Polnik, sorte de Sergent Garcia à la stupidité sans bornes mais d'une gentillesse confondante. N'oublions pas le

médecin légiste. Les dialogues du lieutenant Al Wheeler avec ce dernier constituent de véritables morceaux de bravoure. Savoureuses parties de ping-pong verbal souvent teintés d'humour noir, qui

m'ont valu bien des fous-rires.

Le lieutenant Wheeler possède sur ses collègues une longueur d'avance : il se trouve plongé  dans toutes sortes de milieux sociaux, des farces et attrapes à la haute industrie, du textile au microcosme télévisuel… les romans de Carter Brown

savent aussi s'adapter à l'époque : on y croisera des féministes, des hippies, et dès les années soixante-dix, les scènes érotiques se feront plus corsées et moins elliptiques.

dans toutes sortes de milieux sociaux, des farces et attrapes à la haute industrie, du textile au microcosme télévisuel… les romans de Carter Brown

savent aussi s'adapter à l'époque : on y croisera des féministes, des hippies, et dès les années soixante-dix, les scènes érotiques se feront plus corsées et moins elliptiques.

Second personnage d'importance : l'insupportable Dany Boyd, obsédé par son profil (et par conséquent par les femmes), détective de son métier et infatué de sa personne. Même si son assurance fait

souvent mouche, il arrive qu'il soit renvoyé à ses chères études par des femmes à forte personnalité. Ainsi, quand il affirme à l'une d'entre elles :

- Vous savez, je ne suis pas aussi bête que j'en

ai l'air…

- Vous savez, je ne suis pas aussi bête que j'en

ai l'air…

Elle lui réplique du tac au tac :

- Personne ne peut être bête à ce point…

Dany Boyd ne comprend pas toujours d'office tous les enjeux, ce qui, joint à sa morgue permanente, lui vaut un nombre impressionnant de dérouillées. Il laisse la plupart du temps derrière lui un

nombre de morts plus important que ne l'exigerait son enquête, nombre de flics coriaces l'ont pris en grippe, mais il arrive toujours à débrouiller les affaires in fine.

Quand un des autres héros récurrents de Carter Brown le rencontrera, il ne pourra pas le supporter cinq minutes…

Rick Holmann, lui est un dur, à la stature imposante. C'est également un privé. Mais il possède une spécialité : s'occupper du linge sale d'Hollywood, quitte à franchir le fil rouge qui le sépare

de la stricte légalité. Efficace, discret, il lui arrive aussi de recevoir des coups. Un peu moins que Danny Boyd cependant. Ses aventures nous valent surtout des portraits hauts en couleur, et

qui sonnent souvent juste : actrices sur le déclin, jeunes starlettes qui dérapent, stars qui jouent les divas, producteurs incultes et âpres au gain. Les conversations entre Rick Holmann et

Manny, gros magnat d'Hollywood, notamment, valent leur pesant d'or.

Pour en finir avec les détectives, impossible d'oublier Mavis, seule héroïne récurrente de l'auteur. Sorte de Bécassine en jupons d'une inculture crasse, d'une naïveté confondante, mais à la

plastique impeccable, elle a l'art de se mettre très vite dans des situations impossibles. Sa susceptibilité (elle a horreur qu'on ne la remarque pas), ses amants (il n'est pas difficile de lui

taper dans l'œil) et sa fierté lui sauvent la plupart du temps la mise. Elle possède également, à défaut d'un nez, une chance de tous les diables.

Autre série, moins quantitativement copieuse que les précédentes : celle consacrée à l'avocat à la page Randall

Roberts. Plutôt timoré même s'il se veut "in" ; il est plus souvent entrepris par les femmes qu'entreprenant. Ce n'est pas le personnage le plus réussi de Carter Brown à mon sens. Il pêche

souvent par trop de bonne volonté, même si un livre comme "Les sept sirènes" demeure un grand moment de lecture. Dans les histoires qui mettent en scène Randall Roberts, Brown se livre volontiers

à l'analyse psychologique, domaine où il est loin d'être aussi brillant que dans l'humour ou l'action. Comme le montre le roman indépendant "un cœur qui saigne", sans doute l'un de ses plus

personnels, mais également l'un de ses moins bons.

Je ne peux m'empêcher d'éprouver enfin une certaine tendresse pour quelques uns de ses héros les moins fréquentés :

Donovan, milliardaire donquichottesque épris des justes causes. Aidé de son fidèle factotum, il s'embringue souvent dans des histoires insensées par goût de l'aventure et de la justice. C'est

naturellement un séducteur. Ce qui le rend touchant : sa grande propension à l'erreur quant à l'évolution de la politique mondiale. Au fil des épisodes, il élargira crescendo son cercle d'ennemis

acharnés.

Ou pour Boris et Larry. Deux scénaristes au bas de l'échelle, jouant plus qu'à leur tour les script doctors, acceptant n'importe quoi ou presque pour survivre dans la jungle d'Hollywood. Et

confrontés à des situations où le crime est à l'honneur. L'un des deux boit bien sûr à la cosaque. Les romans sur ces deux énergumènes sont l'occasion de tableaux

hilarants, qui sentent le vécu à plein nez, sur les mœurs de l'Hollywood alimentaire. Pas le

beau, le prestigieux, mais celui des stars de pacotille et des séries Z vite bouclées avec des acteurs qui jouent faux.

Autres cartes maîtresses de Carter Brown : le sens du rythme et du timing, des dialogues au scalpel, férocement jubilatoires. Tous ses personnages d'enquêteurs (à l'exception de l'indécrottable

Mavis) passent leur temps à asticoter tout le monde, à balancer des vannes, à pousser les autres hors de leurs gongs jusqu'à ce que l'un d'eux (généralement le coupable, mais pas toujours …)

craque. Quand l'un d'entre eux est confronté à un adversaire de taille, également expert  en causticité, c'est pour le lecteur un pur bonheur. Le surréalisme et l'absurde s'y invitent volontiers. Ainsi, un commissaire balance à Dany Boyd

: "Je vais vous suivre de si près que lorsque vous vous moucherez, deux flics tomberont de votre mouchoir". Ou l'infatué détective à la coupe en brosse lançant à une jolie femme "une poupée

roulée comme toi ne peut que perdre son temps hors de mes bras".

en causticité, c'est pour le lecteur un pur bonheur. Le surréalisme et l'absurde s'y invitent volontiers. Ainsi, un commissaire balance à Dany Boyd

: "Je vais vous suivre de si près que lorsque vous vous moucherez, deux flics tomberont de votre mouchoir". Ou l'infatué détective à la coupe en brosse lançant à une jolie femme "une poupée

roulée comme toi ne peut que perdre son temps hors de mes bras".

SI ses héros sont souvent machistes, tel ne semble pas être le cas de l'auteur. Il trace tout au long de ses livres une galerie saisissante de femmes fortes, à la personnalité affirmée, et qui ne

s'en laissent pas compter. Ou à l'inverse fatalistes et looseuses de haut vol.Tant du côté des victimes ou veuves que de celui des coupables.

De 1953 à 1981, Carter Brown a publié plus de deux-cent romans. Outre les polars, constamment réédités par la Série Noire, il s'est également intéressé au western, à la SF, à l'horreur. Caroline

Farr, Tom Conway, Paul Valdez sont d'autres pseudos de notre homme. Bien sûr, Carter Brown peut traiter plusieurs fois le même thème, mais toujours dans une tonalité différente. Ainsi les messes

noires ou les psychiatres bargeots forment la toile de fond de plusieurs romans. Mais il n'est jamais ennuyeux, et l'on trouve dans son œuvre bien des merveilles comme "Trois cadavres au

pensionnat" "Blague dans le coin" "'Meurtres aseptiques" "Solo de baryton" (dans le milieu de l'opéra) "Au sentiment" "Cible émouvante" "Le Don Quichotte des canapés" et tant d'autres.

Si ses livres ont peu été adaptés, ils ont été en revanche abondamment pillés par plusieurs générations de scénaristes, tant de cinéma que de télévision. Certaines de ses répliques ou métaphores

les plus cinglantes ont même été reprises in extenso par notre Frédéric Dard/San Antonio national. On ne saurait lui en vouloir de son bon mauvais goût…

Pascal Perrot, texte

Gracia Bejjani-Perrot, graphisme

Loin des effets de mode et des bons sentiments, lesquels trop souvent engendrent la mièvrerie, Aki Kaurismaki, avec "Le Havre" redonne aux sans-papiers une dignité cinématographique perdue.

Loin des effets de mode et des bons sentiments, lesquels trop souvent engendrent la mièvrerie, Aki Kaurismaki, avec "Le Havre" redonne aux sans-papiers une dignité cinématographique perdue.

Les films "français" de l'artiste finnois occupent une place particulière dans son œuvre.

Les films "français" de l'artiste finnois occupent une place particulière dans son œuvre. Dans la ville du Havre. Marcel Marx, ex SDF et cireur de chaussures, vit sous l'aile de l'étrange Arletty. Tous ignorent que cette dernière est atteinte d'une maladie grave. La route de cet anti-héros croise bientôt celle d'Idrissa. Un jeune clandestin autour duquel se tisse un réseau de solidarité et d'entraide. Marcel Marx va tenter de lui faire rejoindre sa mère, déjà installée à Londres. Une histoire qui oscille entre Capra et Douglas Sirk. Que Kaurismäki traite avec l'austérité d'un Bergman. Ce qui ne l'empêche guère de s'autoriser des traits d'humour à la Bunuel, ou des effets slapstick marxbrotheriens.

Dans la ville du Havre. Marcel Marx, ex SDF et cireur de chaussures, vit sous l'aile de l'étrange Arletty. Tous ignorent que cette dernière est atteinte d'une maladie grave. La route de cet anti-héros croise bientôt celle d'Idrissa. Un jeune clandestin autour duquel se tisse un réseau de solidarité et d'entraide. Marcel Marx va tenter de lui faire rejoindre sa mère, déjà installée à Londres. Une histoire qui oscille entre Capra et Douglas Sirk. Que Kaurismäki traite avec l'austérité d'un Bergman. Ce qui ne l'empêche guère de s'autoriser des traits d'humour à la Bunuel, ou des effets slapstick marxbrotheriens. On l'aura compris : Aki Kaurismäki n'en fait vraiment qu'à sa tête. Filmant en silence des clandestins cachés dans un containers. La caméra s'attarde sur les visages, les regards. Beau comme un tableau de Goya et plus parlant que bien des pensums.

On l'aura compris : Aki Kaurismäki n'en fait vraiment qu'à sa tête. Filmant en silence des clandestins cachés dans un containers. La caméra s'attarde sur les visages, les regards. Beau comme un tableau de Goya et plus parlant que bien des pensums.  S'attardant, en un plan superbe, sur la pousse des bourgeons et l'arrivée du printemps. Nous livrant in extenso la prestation scénique d'une chanson de Little Bob Story (pionnier du rock français).

S'attardant, en un plan superbe, sur la pousse des bourgeons et l'arrivée du printemps. Nous livrant in extenso la prestation scénique d'une chanson de Little Bob Story (pionnier du rock français).

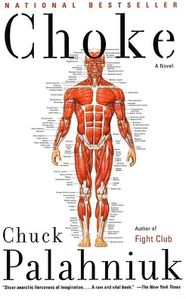

1999 : un choc ébranle la planète

Hollywood et assoit définitivement l'un des grands du cinéma d'aujourd'hui. "Fight club" de David Fincher. Politiquement incorrect, joyeusement nihiliste et terriblement percutant dans son

propos, porté par des acteurs d'exception -Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter-, "Fight club" brusque et secoue. Une claque sur pellicule comme on en voit assez peu.

1999 : un choc ébranle la planète

Hollywood et assoit définitivement l'un des grands du cinéma d'aujourd'hui. "Fight club" de David Fincher. Politiquement incorrect, joyeusement nihiliste et terriblement percutant dans son

propos, porté par des acteurs d'exception -Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter-, "Fight club" brusque et secoue. Une claque sur pellicule comme on en voit assez peu.

elle s'est inspiré, un certain Chuck Palahniuk. "Fight club" est son premier livre. D'emblée, le romancier frappe fort et juste, en démantelant les mécanismes de notre société

de consommation, piégée dans des émotions clonées, vides de tout contenu. Une entrée en littérature si fracassante qu'on pouvait craindre être en présence d'un simple feu de bengale. Un auteur

ayant grillé en une fois toutes ses cartouches. Il n'en est heureusement rien.

elle s'est inspiré, un certain Chuck Palahniuk. "Fight club" est son premier livre. D'emblée, le romancier frappe fort et juste, en démantelant les mécanismes de notre société

de consommation, piégée dans des émotions clonées, vides de tout contenu. Une entrée en littérature si fracassante qu'on pouvait craindre être en présence d'un simple feu de bengale. Un auteur

ayant grillé en une fois toutes ses cartouches. Il n'en est heureusement rien.

Génial hybride, Palahniuk recycle,

consciemment ou non, plusieurs siècles de littérature, empruntant toutes les techniques romanesques à sa disposition pour leur donner un nouveau souffle. L'interpellation au lecteur côtoie le

journal intime. L'écriture sèche, le dialogue haut de gamme et les interrogations lyriques des personnages. L'humour, la noirceur extrême. La rédaction à plusieurs voix, le plus flamboyant mélo.

Un tel patchwork pourrait rapidement tourner au vain exercice de style. Pourtant, pas un instant, on n'en voit les coutures. D'un bout à l'autre, Chuck Palahniuk tient son histoire et ses

personnages. Et par la magie de l'écriture, transforme un carrefour d'influences, en style authentique.

Génial hybride, Palahniuk recycle,

consciemment ou non, plusieurs siècles de littérature, empruntant toutes les techniques romanesques à sa disposition pour leur donner un nouveau souffle. L'interpellation au lecteur côtoie le

journal intime. L'écriture sèche, le dialogue haut de gamme et les interrogations lyriques des personnages. L'humour, la noirceur extrême. La rédaction à plusieurs voix, le plus flamboyant mélo.

Un tel patchwork pourrait rapidement tourner au vain exercice de style. Pourtant, pas un instant, on n'en voit les coutures. D'un bout à l'autre, Chuck Palahniuk tient son histoire et ses

personnages. Et par la magie de l'écriture, transforme un carrefour d'influences, en style authentique.

Palahniuk cependant ne se résume

pas à son sens de la formule choc. Son œil acéré sait scruter nos failles et les exposer en pleine lumière. Traquant ces addictions qui ne disent pas leur nom : on peut être accro au malheur des

autres ("Fight Club"), à sa propre déchéance ("À l'estomac"), à l'adrénaline ("Fight Club" encore), au rôle de "sauveur" ("Choke")… et à tant d'autres choses encore…

Palahniuk cependant ne se résume

pas à son sens de la formule choc. Son œil acéré sait scruter nos failles et les exposer en pleine lumière. Traquant ces addictions qui ne disent pas leur nom : on peut être accro au malheur des

autres ("Fight Club"), à sa propre déchéance ("À l'estomac"), à l'adrénaline ("Fight Club" encore), au rôle de "sauveur" ("Choke")… et à tant d'autres choses encore…

Oublions un instant les

stars, les divas, les maîtres du style et autres incontournables du roman policier… Car fourmille sous ma plume l'envie de rendre hommage au plus délicieux de mes plaisirs coupables : la lecture

effrénée des livres de Carter Brown. Ceux qui l'ont lu avec délectation hésiteront souvent à avouer qu'ils le comptent parmi leurs auteurs favoris.

Oublions un instant les

stars, les divas, les maîtres du style et autres incontournables du roman policier… Car fourmille sous ma plume l'envie de rendre hommage au plus délicieux de mes plaisirs coupables : la lecture

effrénée des livres de Carter Brown. Ceux qui l'ont lu avec délectation hésiteront souvent à avouer qu'ils le comptent parmi leurs auteurs favoris.

De même, ne nous

laissons pas tromper par le "traduit de l'américain" affiché sur les jaquettes. En réalité Carter Brown, de son vrai nom Alan Geoffrey Yates est né à Londres. Il émigra en Australie à 25 ans et y

mourut en 1985.

De même, ne nous

laissons pas tromper par le "traduit de l'américain" affiché sur les jaquettes. En réalité Carter Brown, de son vrai nom Alan Geoffrey Yates est né à Londres. Il émigra en Australie à 25 ans et y

mourut en 1985.

En premier lieu, le lieutenant Al Wheeler. Un

ancien de la criminelle, grand tombeur de ces dames à la réplique mordante (ce qui est d'ailleurs une constante chez la plupart des enquêteurs de Carter Brown). Son autre obsession : sa chaîne

hifi haut de gamme, qui lui permet d'écouter les suaves mélodies de Peggy Lee. Outre le plaisir auditif, elle est l'un de ses jokers donjuanesques. Cet ardent Casanova semble sensible aux beautés

de tous âges. Ses conquêtes ont de vingt à cinquante ans. Il arrive également que des "femmes libérées" le mettent à leur tableau de chasse.

En premier lieu, le lieutenant Al Wheeler. Un

ancien de la criminelle, grand tombeur de ces dames à la réplique mordante (ce qui est d'ailleurs une constante chez la plupart des enquêteurs de Carter Brown). Son autre obsession : sa chaîne

hifi haut de gamme, qui lui permet d'écouter les suaves mélodies de Peggy Lee. Outre le plaisir auditif, elle est l'un de ses jokers donjuanesques. Cet ardent Casanova semble sensible aux beautés

de tous âges. Ses conquêtes ont de vingt à cinquante ans. Il arrive également que des "femmes libérées" le mettent à leur tableau de chasse.

dans toutes sortes de milieux sociaux, des farces et attrapes à la haute industrie, du textile au microcosme télévisuel… les romans de Carter Brown

savent aussi s'adapter à l'époque : on y croisera des féministes, des hippies, et dès les années soixante-dix, les scènes érotiques se feront plus corsées et moins elliptiques.

dans toutes sortes de milieux sociaux, des farces et attrapes à la haute industrie, du textile au microcosme télévisuel… les romans de Carter Brown

savent aussi s'adapter à l'époque : on y croisera des féministes, des hippies, et dès les années soixante-dix, les scènes érotiques se feront plus corsées et moins elliptiques.

- Vous savez, je ne suis pas aussi bête que j'en

ai l'air…

- Vous savez, je ne suis pas aussi bête que j'en

ai l'air…

en causticité, c'est pour le lecteur un pur bonheur. Le surréalisme et l'absurde s'y invitent volontiers. Ainsi, un commissaire balance à Dany Boyd

: "Je vais vous suivre de si près que lorsque vous vous moucherez, deux flics tomberont de votre mouchoir". Ou l'infatué détective à la coupe en brosse lançant à une jolie femme "une poupée

roulée comme toi ne peut que perdre son temps hors de mes bras".

en causticité, c'est pour le lecteur un pur bonheur. Le surréalisme et l'absurde s'y invitent volontiers. Ainsi, un commissaire balance à Dany Boyd

: "Je vais vous suivre de si près que lorsque vous vous moucherez, deux flics tomberont de votre mouchoir". Ou l'infatué détective à la coupe en brosse lançant à une jolie femme "une poupée

roulée comme toi ne peut que perdre son temps hors de mes bras".

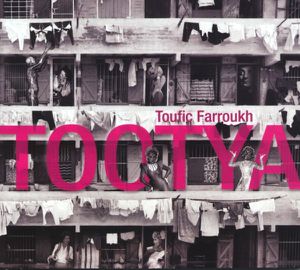

Est-il pour un jazzman d'origine orientale d'autre issue que le jazz fusion ? Le cas de Toufic Farroukh inclinerait à croire que non. Mais de ce métissage musical imposé, il saura faire une

force. Né à Beyrouth, émigré à Paris, Toufic Farroukh apprend le saxophone sous l'égide de son frère. Sa première intrusion discographique dans le monde du jazz se soldera par un échec. Non tant

artistique que public. "Ali on Broadway" revient aux sources d'un jazz classique et classieux, celui d'un Coltrane ou d'un Art Blakey. Toufic Farroukh s'affranchit avec tous les honneurs de la

mission qu'il s'est fixée. Il reçoit un accueil critique encourageant, sans pour autant séduire les aficionados. Ce disque hommage, qui s'inspire des maîtres sans les copier offre sans doute trop

aux amateurs de jazz une sensation de "déjà vu". Il y manque cette "oriental touch" qu'on se croit en droit d'attendre d'un jazzman né au Liban.

Est-il pour un jazzman d'origine orientale d'autre issue que le jazz fusion ? Le cas de Toufic Farroukh inclinerait à croire que non. Mais de ce métissage musical imposé, il saura faire une

force. Né à Beyrouth, émigré à Paris, Toufic Farroukh apprend le saxophone sous l'égide de son frère. Sa première intrusion discographique dans le monde du jazz se soldera par un échec. Non tant

artistique que public. "Ali on Broadway" revient aux sources d'un jazz classique et classieux, celui d'un Coltrane ou d'un Art Blakey. Toufic Farroukh s'affranchit avec tous les honneurs de la

mission qu'il s'est fixée. Il reçoit un accueil critique encourageant, sans pour autant séduire les aficionados. Ce disque hommage, qui s'inspire des maîtres sans les copier offre sans doute trop

aux amateurs de jazz une sensation de "déjà vu". Il y manque cette "oriental touch" qu'on se croit en droit d'attendre d'un jazzman né au Liban.

Toufic Farroukh quitte donc

(provisoirement) le jazz "à l'ancienne" pour se confronter pleinement à sa "libanéité" "Little secrets" s'ouvre sur une danse orientale endiablée, que le saxophoniste dédie à son père.

Déclaration d'intentions ou trompe l'œil rassurant ? La question mérite réflexion. Car, tout en faisant mine de les respecter, Toufic Farroukh se plaît à détourner les grands classiques de la

fusion. Oui, oud et saxo se mélangent avec ferveur en une parfaite osmose. Mais ce n'est pas Toufic Farroukh le libanais dialoguant avec le jazz. Ce serait plutôt Toufic Farroukh jazzman

dialoguant avec la musique libanaise.

Toufic Farroukh quitte donc

(provisoirement) le jazz "à l'ancienne" pour se confronter pleinement à sa "libanéité" "Little secrets" s'ouvre sur une danse orientale endiablée, que le saxophoniste dédie à son père.

Déclaration d'intentions ou trompe l'œil rassurant ? La question mérite réflexion. Car, tout en faisant mine de les respecter, Toufic Farroukh se plaît à détourner les grands classiques de la

fusion. Oui, oud et saxo se mélangent avec ferveur en une parfaite osmose. Mais ce n'est pas Toufic Farroukh le libanais dialoguant avec le jazz. Ce serait plutôt Toufic Farroukh jazzman

dialoguant avec la musique libanaise.

Ce paradoxe persistera tout au long dudit album, sans

pour autant freiner le plaisir de l'écoute. Bien au contraire. Cette fois, les jazzeux seront au rendez-vous et feront de cet opus un succès. Dès lors, le musicien semble s'interroger sur le

principe même de la fusion et la déclinaison de ses possibles. Le fruit de cette méditation nous sera livré avec "Drab Zeen", où Toufic Farroukh se permet toutes les singularités pour mieux

s'affirmer pluriel. Le compositeur-instrumentiste opère un mélange d'ingrédients particulièrement relevé et riche en groove. Musique orientale, mais également électro-jazz, voire techno, quand

"ça se fait ça se fait pas je m'en fous" revient comme un leitmotiv obsédant au cœur d'une musique accoustico-électrique du meilleur aloi. Un peu à la façon du classique de la house "le dormeur

doit se réveiller".

Ce paradoxe persistera tout au long dudit album, sans

pour autant freiner le plaisir de l'écoute. Bien au contraire. Cette fois, les jazzeux seront au rendez-vous et feront de cet opus un succès. Dès lors, le musicien semble s'interroger sur le

principe même de la fusion et la déclinaison de ses possibles. Le fruit de cette méditation nous sera livré avec "Drab Zeen", où Toufic Farroukh se permet toutes les singularités pour mieux

s'affirmer pluriel. Le compositeur-instrumentiste opère un mélange d'ingrédients particulièrement relevé et riche en groove. Musique orientale, mais également électro-jazz, voire techno, quand

"ça se fait ça se fait pas je m'en fous" revient comme un leitmotiv obsédant au cœur d'une musique accoustico-électrique du meilleur aloi. Un peu à la façon du classique de la house "le dormeur

doit se réveiller".

Toufic Farroukh brouille tous les repères… pour notre plus grand plaisir, livrant l'un de ses albums les plus aboutis à ce jour. Jongleur émérite qui parvient à composer avec toutes les

musiques, sans jamais se perdre ni nous perdre. Son dernier album en date, "Cinéma Beyrouth" témoigne d'une maturité musicale étonnante. Déclaration d'amour au jazz, à la musique orientale et à

la musique de film. L'ensemble se singularise par une belle homogéinité, peu évidente quand il s'agit d'assembler en un tout unique des éléments si disparates. Il frappe aussi par une force

émotionnelle moins présente, quoiqu'on en dise, sur ses précédents albums.

Toufic Farroukh brouille tous les repères… pour notre plus grand plaisir, livrant l'un de ses albums les plus aboutis à ce jour. Jongleur émérite qui parvient à composer avec toutes les

musiques, sans jamais se perdre ni nous perdre. Son dernier album en date, "Cinéma Beyrouth" témoigne d'une maturité musicale étonnante. Déclaration d'amour au jazz, à la musique orientale et à

la musique de film. L'ensemble se singularise par une belle homogéinité, peu évidente quand il s'agit d'assembler en un tout unique des éléments si disparates. Il frappe aussi par une force

émotionnelle moins présente, quoiqu'on en dise, sur ses précédents albums.

ou de Ben Webster, mais dans une pluralité trop souvent perçue chez nous comme le signe d'une dispersion.

ou de Ben Webster, mais dans une pluralité trop souvent perçue chez nous comme le signe d'une dispersion.  La poésie,

affirmait le poète espagnol Gabriel Celaya, est une arme chargée de futur… Splendide définition d'une poésie de combat, en prise avec tout ce qui mutile l'esprit. Dans cette perspective, la

poésie devient art corrosif de la lucidité et pratique d'une corrosive transcendance.

La poésie,

affirmait le poète espagnol Gabriel Celaya, est une arme chargée de futur… Splendide définition d'une poésie de combat, en prise avec tout ce qui mutile l'esprit. Dans cette perspective, la

poésie devient art corrosif de la lucidité et pratique d'une corrosive transcendance.

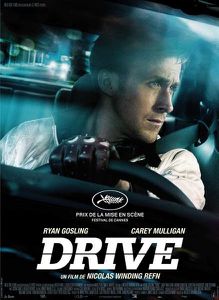

Si les geeks ont donné à la trilogie des

"Pusher"- sur les milieux danois de la criminalité -un statut d'œuvre culte, si "Le guerrier silencieux" et "Bronson", encensés par la critique ont joui d'un remarquable succès d'estime, le nom

de Nicolas Winding Refn n'en demeurait pas moins, jusqu'à présent, inconnu du grand public. Aussi pour beaucoup "Drive" apparaîtra comme la révélation d'un cinéaste d'envergure.

Si les geeks ont donné à la trilogie des

"Pusher"- sur les milieux danois de la criminalité -un statut d'œuvre culte, si "Le guerrier silencieux" et "Bronson", encensés par la critique ont joui d'un remarquable succès d'estime, le nom

de Nicolas Winding Refn n'en demeurait pas moins, jusqu'à présent, inconnu du grand public. Aussi pour beaucoup "Drive" apparaîtra comme la révélation d'un cinéaste d'envergure.

surenchère pyrotechnique a donné, dans la

dernière décennie, quelques beaux objets manufacturés. Plus proches du cinéma d'un Michael Bay que de celui d'un Scorsese ou d'un Christophe Nolan. En un clin d'oeil, Nicolas Winding Refn

parvient à nous faire oublier ces coupables plaisirs fast-food.

surenchère pyrotechnique a donné, dans la

dernière décennie, quelques beaux objets manufacturés. Plus proches du cinéma d'un Michael Bay que de celui d'un Scorsese ou d'un Christophe Nolan. En un clin d'oeil, Nicolas Winding Refn

parvient à nous faire oublier ces coupables plaisirs fast-food.

À l'image de son héros, quasi mutique, Drive ne comporte pas

un mot, pas une scène inutile. Série noire tendue comme une corde à violon, nerveuse comme un accro au café, se permettant toutefois le luxe du silence et de la lenteur. Nicolas Winding Refn ne

confond jamais vitesse et précipitation, adrénaline et pyrotechnie. Le spectateur est tenu en haleine de bout en bout. Il sera hanté longtemps par le souvenir de ces perdants magnifiques.

À l'image de son héros, quasi mutique, Drive ne comporte pas

un mot, pas une scène inutile. Série noire tendue comme une corde à violon, nerveuse comme un accro au café, se permettant toutefois le luxe du silence et de la lenteur. Nicolas Winding Refn ne

confond jamais vitesse et précipitation, adrénaline et pyrotechnie. Le spectateur est tenu en haleine de bout en bout. Il sera hanté longtemps par le souvenir de ces perdants magnifiques.

Le film de Nicolas Winding Refn comporte nombre de moments

d'anthologie. Mais il est surtout porté par des comédiens en état de grâce. Ryan Gosling est éblouissant dans le rôle du "Driver", capable de tout par amour, y compris de se sacrifier et de

condamner cet amour. Un frémissement de sourcil peut devenir menace ; un léger tremblement de la main une déclaration d'amour. Quant à Carey Mulligan, elle illumine l'écran. Loin des canons du

glamour hollywoodien, sa beauté se révèle à chaque regard.

Le film de Nicolas Winding Refn comporte nombre de moments

d'anthologie. Mais il est surtout porté par des comédiens en état de grâce. Ryan Gosling est éblouissant dans le rôle du "Driver", capable de tout par amour, y compris de se sacrifier et de

condamner cet amour. Un frémissement de sourcil peut devenir menace ; un léger tremblement de la main une déclaration d'amour. Quant à Carey Mulligan, elle illumine l'écran. Loin des canons du

glamour hollywoodien, sa beauté se révèle à chaque regard.

Si Gérard Garouste devait se revendiquer d'une

famille picturale, sans doute serait-ce celle, peu fréquentée (parce qu'infréquentable/inconfortable) qui vit naître Goya ou Roland Topor, pour n'en citer que les plus célèbres éléments. Qui ne

tente pas nécessairement de créer de toutes pièces un univers, mais de prendre notre quotidien comme une pâte à modeler et, à force de distorsions, de le rendre quasiment méconnaissable. De le

faire basculer dans une dimension autre.

Si Gérard Garouste devait se revendiquer d'une

famille picturale, sans doute serait-ce celle, peu fréquentée (parce qu'infréquentable/inconfortable) qui vit naître Goya ou Roland Topor, pour n'en citer que les plus célèbres éléments. Qui ne

tente pas nécessairement de créer de toutes pièces un univers, mais de prendre notre quotidien comme une pâte à modeler et, à force de distorsions, de le rendre quasiment méconnaissable. De le

faire basculer dans une dimension autre.

Dans un espace relativement vaste, les

toiles respirent en toute liberté, et nous soufflent à l'oreille des choses insanes, obscènes, terrifiantes et drôles. Regardez ce golem, qu'hommes et femmes bien mis lèchent, la langue bien

tirée, pour l'éveiller. Prêts à toutes les veuleries, à toutes les reptations, ils ne s'affligent pas le moins du monde de leur nature. Pire : ils semblent s'en amuser, comme des enfants qui

viennent de faire une bonne blague.

Dans un espace relativement vaste, les

toiles respirent en toute liberté, et nous soufflent à l'oreille des choses insanes, obscènes, terrifiantes et drôles. Regardez ce golem, qu'hommes et femmes bien mis lèchent, la langue bien

tirée, pour l'éveiller. Prêts à toutes les veuleries, à toutes les reptations, ils ne s'affligent pas le moins du monde de leur nature. Pire : ils semblent s'en amuser, comme des enfants qui

viennent de faire une bonne blague.

À

la greffe souvent opérée par les partisans de la fusion -ajouter de nouveaux éléments à des données jazzistiques préexistantes- Rabih Abou-Khalil préfère la mutation. Option plus subtile. Plus

radicale aussi. Son point de départ, sa matière première : les musiques orientales, au sens large du terme. Mélodies traditionnelles arabes, mais également turques ou perses. Elles donnent le

ton, à travers leur métrique particulière, de l'œuvre encore à inventer. Car dès lors commence le travail de l'architecte du son : transformer, sans en atténuer la couleur, ces éléments venus

d'ailleurs, en jazz. Un dosage équitable d'instruments traditionnels (oud et darabukka par exemple) et de saxo-percussions pourrait certes donner le change.

À

la greffe souvent opérée par les partisans de la fusion -ajouter de nouveaux éléments à des données jazzistiques préexistantes- Rabih Abou-Khalil préfère la mutation. Option plus subtile. Plus

radicale aussi. Son point de départ, sa matière première : les musiques orientales, au sens large du terme. Mélodies traditionnelles arabes, mais également turques ou perses. Elles donnent le

ton, à travers leur métrique particulière, de l'œuvre encore à inventer. Car dès lors commence le travail de l'architecte du son : transformer, sans en atténuer la couleur, ces éléments venus

d'ailleurs, en jazz. Un dosage équitable d'instruments traditionnels (oud et darabukka par exemple) et de saxo-percussions pourrait certes donner le change.

violon ou de l'accordéon. Histoire de servir de liant. De fondre le tout en une seule musique. Et quelle musique ! Elle s'envole, se tord, ondule tel un serpent dans les airs. Mélodieuse.

Aérienne. Évidente.

violon ou de l'accordéon. Histoire de servir de liant. De fondre le tout en une seule musique. Et quelle musique ! Elle s'envole, se tord, ondule tel un serpent dans les airs. Mélodieuse.

Aérienne. Évidente.

assurément l'étoffe. On peut dès lors se demander pourquoi sa place demeure, aux yeux de bien des cinéphiles, plus proche d'un

Jerry Lewis que d'un Lubitsch. Amuseur public ou grand cinéaste ? La question, en l'occurrence est difficile à trancher. En littérature, il existe nombre de génies velléitaires, se souciant

davantage d'écrire à perte de vue que de ne laisser derrière eux que des chef d'œuvres. Habités pourtant d'une vraie flamme, d'un vrai regard qui leur permit de laisser, parmi nombre de romans,

chansons ou poèmes inaboutis, quelques véritables diamants. On peut citer, par exemple, Vian, Cendrars, Cocteau, Topor qui, pour avoir atteint souvent au génie, n'en ont pas moins livré un

certain nombre d'écrits brouillons, traversés de fulgurances. Blake Edwards semble appartenir à cette espèce-là. Aimée parfois du public, mais sévèrement boudée par la postérité. Ce type de

désinvolture semble rédhibitoire. Elle condamne Richard Fleisher ou Robert Wise à être assimilés à de solides artisans, en dépit d'une pléthore de films majeurs.

assurément l'étoffe. On peut dès lors se demander pourquoi sa place demeure, aux yeux de bien des cinéphiles, plus proche d'un

Jerry Lewis que d'un Lubitsch. Amuseur public ou grand cinéaste ? La question, en l'occurrence est difficile à trancher. En littérature, il existe nombre de génies velléitaires, se souciant

davantage d'écrire à perte de vue que de ne laisser derrière eux que des chef d'œuvres. Habités pourtant d'une vraie flamme, d'un vrai regard qui leur permit de laisser, parmi nombre de romans,

chansons ou poèmes inaboutis, quelques véritables diamants. On peut citer, par exemple, Vian, Cendrars, Cocteau, Topor qui, pour avoir atteint souvent au génie, n'en ont pas moins livré un

certain nombre d'écrits brouillons, traversés de fulgurances. Blake Edwards semble appartenir à cette espèce-là. Aimée parfois du public, mais sévèrement boudée par la postérité. Ce type de

désinvolture semble rédhibitoire. Elle condamne Richard Fleisher ou Robert Wise à être assimilés à de solides artisans, en dépit d'une pléthore de films majeurs.

deux -et plus si affinités- dialogues cultes, un slapstick renversant, un moment de pure émotion, des personnages secondaires

éblouissants.

deux -et plus si affinités- dialogues cultes, un slapstick renversant, un moment de pure émotion, des personnages secondaires

éblouissants.

roses" ou dans la comédie de mœurs "L'extravagant monsieur Cory".

roses" ou dans la comédie de mœurs "L'extravagant monsieur Cory".

Fred ne se contente pas de nourrir mon imaginaire depuis les années

soixante-dix. Il a également modifié durablement mon sens logique. Par lui, j'appris que l'on pouvait monter en bas grâce à un escalier inversé. Que les marées étaient engendrées par la bave d'un

gigantesque boxer. Lequel par ailleurs aimait fumer d'énormes cigares. Que la mort était un prospère chef d'affaires. Que l'on pouvait "crever une lune" en passant à travers elle comme un

vulgaire cerceau. Ou être emprisonné dans les rayures d'un zèbre. Découvertes capitales pour un pré-ado de treize ans.

Fred ne se contente pas de nourrir mon imaginaire depuis les années

soixante-dix. Il a également modifié durablement mon sens logique. Par lui, j'appris que l'on pouvait monter en bas grâce à un escalier inversé. Que les marées étaient engendrées par la bave d'un

gigantesque boxer. Lequel par ailleurs aimait fumer d'énormes cigares. Que la mort était un prospère chef d'affaires. Que l'on pouvait "crever une lune" en passant à travers elle comme un

vulgaire cerceau. Ou être emprisonné dans les rayures d'un zèbre. Découvertes capitales pour un pré-ado de treize ans.

La mèche en épi, toujours vêtu d'une

marinière et d'un pantalon trop court, pieds nus, Philémon est un jeune adolescent rêveur, qui vit en rase campagne. Son père est un paysan, un peu bourru, doté d'un bon sens terrien. Sa mère,

quoiqu'un peu effacée, témoigne au père comme au fils une solide affection. Bien entendu, ce dernier s'ennuie quelquefois. Il s'en va alors rêvasser. Promenades nocturnes sur le dos de son âne.

Un animal très philosophe, qui a la manie de confondre chardons et hérissons.

La mèche en épi, toujours vêtu d'une

marinière et d'un pantalon trop court, pieds nus, Philémon est un jeune adolescent rêveur, qui vit en rase campagne. Son père est un paysan, un peu bourru, doté d'un bon sens terrien. Sa mère,

quoiqu'un peu effacée, témoigne au père comme au fils une solide affection. Bien entendu, ce dernier s'ennuie quelquefois. Il s'en va alors rêvasser. Promenades nocturnes sur le dos de son âne.

Un animal très philosophe, qui a la manie de confondre chardons et hérissons.

de pensée habituels et rassurants.

de pensée habituels et rassurants.

cerceau géant). Ou de se retrouver sur une autre des lettres de l'Océan Atlantique. En fait, ce dernier point devient vite une constante des

albums. Ce qui nous permet de faire connaissance avec les habitants de ce monde parallèle. De ces manus manus qui, à l'état sauvage, sont des animaux nobles. Ils ont alors forme de mains géantes

courant en toute liberté. Mais qui revêtus d'un costume de brigadier (façon gendarme de Guignol) deviennent de féroces représentants de la loi, condamnant les individus fautifs à servir de

bibelots sur une cheminée. En passant par le phare-hibou et les zèbres prisons. Sans compter les rouleurs de marée, les critikaquatiques, les troupeaux de souffleurs ou les anges-clowns.

cerceau géant). Ou de se retrouver sur une autre des lettres de l'Océan Atlantique. En fait, ce dernier point devient vite une constante des

albums. Ce qui nous permet de faire connaissance avec les habitants de ce monde parallèle. De ces manus manus qui, à l'état sauvage, sont des animaux nobles. Ils ont alors forme de mains géantes

courant en toute liberté. Mais qui revêtus d'un costume de brigadier (façon gendarme de Guignol) deviennent de féroces représentants de la loi, condamnant les individus fautifs à servir de

bibelots sur une cheminée. En passant par le phare-hibou et les zèbres prisons. Sans compter les rouleurs de marée, les critikaquatiques, les troupeaux de souffleurs ou les anges-clowns.

Contrairement à son père, qui fera par erreur une incursion

dans le monde des lettres et croira jusqu'au bout avoir affaire à un canular monté par son rejeton, Philémon ne s'étonne de rien. Il accepte aisément toute situation nouvelle, plus encore si

elle, est totalement abracadabrante. Plaquer un accord, façon toréo, vêtu d'un queue de pie, sur un piano sauvage déchaîné comme un mustang ne lui pose aucun problème. Pas davantage que de payer

un charmeur de mirages en tintements.

Contrairement à son père, qui fera par erreur une incursion

dans le monde des lettres et croira jusqu'au bout avoir affaire à un canular monté par son rejeton, Philémon ne s'étonne de rien. Il accepte aisément toute situation nouvelle, plus encore si

elle, est totalement abracadabrante. Plaquer un accord, façon toréo, vêtu d'un queue de pie, sur un piano sauvage déchaîné comme un mustang ne lui pose aucun problème. Pas davantage que de payer

un charmeur de mirages en tintements.

mondes extravagants. Elle se traduit également par l'image. Qu'une case tombe et c'est la panique. Les héros peuvent

voyager à travers d'étonnants collages de gravures du XIXème siècle. Devenir l'un des personnages d'une histoire qui leur est racontée. Les dessins peuvent être dédoublés, éclater sur deux pages.

Les philactères prendre des formes non conventionnelles.

mondes extravagants. Elle se traduit également par l'image. Qu'une case tombe et c'est la panique. Les héros peuvent

voyager à travers d'étonnants collages de gravures du XIXème siècle. Devenir l'un des personnages d'une histoire qui leur est racontée. Les dessins peuvent être dédoublés, éclater sur deux pages.

Les philactères prendre des formes non conventionnelles.

fort à une trilogie : "L'histoire du conteur

électrique", "L'histoire du Corbac aux baskets" et "L'histoire de la dernière image". Critique de la normalité au travers du regard d'un éternel innocent. La lune se met à raconter de

passionnantes histoires aux insomniaques qui abandonnent leur poste de télé. Une gratuité que notre capitalisme névrotique va s'acharner à détruire… un homme se réveille transformé en corbeau,

mais tout le monde ne voit que les baskets qu'il porte aux pieds… des thèmes plus noirs, plus "adultes", mais où transperce une fulgurante tendresse pour l'humanité.

fort à une trilogie : "L'histoire du conteur

électrique", "L'histoire du Corbac aux baskets" et "L'histoire de la dernière image". Critique de la normalité au travers du regard d'un éternel innocent. La lune se met à raconter de

passionnantes histoires aux insomniaques qui abandonnent leur poste de télé. Une gratuité que notre capitalisme névrotique va s'acharner à détruire… un homme se réveille transformé en corbeau,

mais tout le monde ne voit que les baskets qu'il porte aux pieds… des thèmes plus noirs, plus "adultes", mais où transperce une fulgurante tendresse pour l'humanité.

série "Time Is Money", dessinée par le

précocement disparu Alexis. Deux albums sur les trois sont de purs bijoux. J'avoue avoir une préférence pour "Joseph le Borgne". Ce neveu un peu louche découvre que son oncle a fabriqué une

machine à remonter dans le temps. Il décide illico de monter un trafic d'armes dans le passé. Vendre des fusils à Attila, un jeu d'enfants… à condition de ne pas avoir oublié les cartouches ! Le

paradoxe temporel est tordu dans tous les sens jusqu'au fou rire garanti. Un must pour les amateurs.

série "Time Is Money", dessinée par le

précocement disparu Alexis. Deux albums sur les trois sont de purs bijoux. J'avoue avoir une préférence pour "Joseph le Borgne". Ce neveu un peu louche découvre que son oncle a fabriqué une

machine à remonter dans le temps. Il décide illico de monter un trafic d'armes dans le passé. Vendre des fusils à Attila, un jeu d'enfants… à condition de ne pas avoir oublié les cartouches ! Le

paradoxe temporel est tordu dans tous les sens jusqu'au fou rire garanti. Un must pour les amateurs.