• Ma vérité sur "La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert"

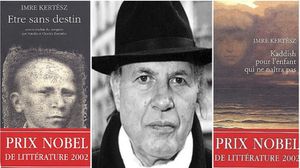

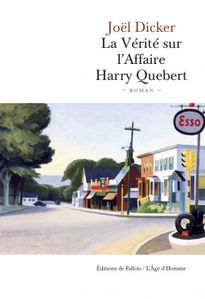

Impatience et excitation : un livre allait enfin me sortir de mes a priori. La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert de Joël Dicker. Deux prix : l’Académie Française (pas moins !) et le Prix Goncourt des Lycéens. Best seller de la rentrée, et pourtant un accueil dithyrambique par des critiques dont j’apprécie la sensibilité. Assouline par exemple dans un billet très élogieux «… pages si fluides, et parfois palpitantes, que ce gros livre en est comme ailé »… Je ne demande que ça, me réconcilier avec les auteurs à succès, lire les « prix » ; oublier les mauvaises expériences antérieures. J'ai guetté l’arrivée de ma commande, me suis délectée à l'avance : plus de 650 pages de plaisir en perspective, combien de mots déjà...?

Impatience et excitation : un livre allait enfin me sortir de mes a priori. La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert de Joël Dicker. Deux prix : l’Académie Française (pas moins !) et le Prix Goncourt des Lycéens. Best seller de la rentrée, et pourtant un accueil dithyrambique par des critiques dont j’apprécie la sensibilité. Assouline par exemple dans un billet très élogieux «… pages si fluides, et parfois palpitantes, que ce gros livre en est comme ailé »… Je ne demande que ça, me réconcilier avec les auteurs à succès, lire les « prix » ; oublier les mauvaises expériences antérieures. J'ai guetté l’arrivée de ma commande, me suis délectée à l'avance : plus de 650 pages de plaisir en perspective, combien de mots déjà...?

Plus de la moitié du temps de lecture passé à me raisonner. Ce n'est pas possible, c'est voulu... Quelque chose m’échappe, ça va venir… Quatre jours de lutte contre moi-même pour refuser d’admettre que je n’aime pas ce livre. Biaiser quand l’on me demande mon avis (pourtant évident), reporter la réponse à plus tard prétextant ne pas avoir assez avancé pour me prononcer, trop tôt… Trop tôt pourquoi ? Pour protéger je ne sais quoi. Une attente, une idée préconçue, aussi aliénante finalement qu’un préjugé.

Je me suis saisi du pavé avec tant de bienveillance ! Cette même indulgence m'a tenue, déception après déception.  Jusqu’à la fin, je me suis raccrochée aux moindres bonnes idées du livre, à la construction… Tant pis si le style est plat, on m’avait annoncé « que ce roman noir réussit même à faire passer en contrebande, au creux de cette fresque, une vraie réflexion sur la littérature, la dissociation entre un livre et son auteur » (dixit ce même cher Assouline). Ah bon ? En contrebande ? Vraiment ?

Jusqu’à la fin, je me suis raccrochée aux moindres bonnes idées du livre, à la construction… Tant pis si le style est plat, on m’avait annoncé « que ce roman noir réussit même à faire passer en contrebande, au creux de cette fresque, une vraie réflexion sur la littérature, la dissociation entre un livre et son auteur » (dixit ce même cher Assouline). Ah bon ? En contrebande ? Vraiment ?

Ne pas décrocher, me convaincre que ces personnages inconsistants, aux liens invraisemblables, me réserveraient des retournements qui en réhabiliteraient l'intérêt... J’espérais que la mièvrerie des dialogues entre Harry et Nola était un élément de l’intrigue… que la mère de Marcus Goldman -plus que caricaturale- était accident de parcours. J’appréhendais, par pitié pour l’auteur, les passages où elle reprendrait à nouveau la  parole. Pour ne citer qu’elle. Je comptais sur ces revirements inattendus que nous réservent les bons romans noirs pour que les relations entre les personnages gagnent en épaisseur. La narration pourrait être partie prenante du ressort de l’histoire ? Il suffisait / fallait que je poursuive…

parole. Pour ne citer qu’elle. Je comptais sur ces revirements inattendus que nous réservent les bons romans noirs pour que les relations entre les personnages gagnent en épaisseur. La narration pourrait être partie prenante du ressort de l’histoire ? Il suffisait / fallait que je poursuive…

Avec Joël Dicker et son livre. Jusqu’au bout, et toujours cette propension à en excuser le mauvais goût, à mettre en sourdine mon esprit critique (pourquoi ? Au nom de quelle ouverture d’esprit ?). Après chaque déconvenue, je laissais à l’auteur le bénéfice du doute, comme l’on s’entête à réhabiliter un être très cher qui nous déçoit.

Il a fallu que je le termine, que j’atteigne le point final pour m’assurer que rien ne sauverait finalement ce livre à mes yeux. J’ai achevé La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sans résoudre la véritable énigme : comment un livre si ordinaire accède-t-il à autant de prestige ? Où s’en situe l’intérêt ? Un style insipide, une réflexion sous forme de clichés, des personnages prisonniers de leur statut fictionnel, sans envergure humaine, ni crédibilité relationnelle. Certes la construction est séduisante, l’idée des livres dans le livre également, mais pas assez pour porter le reste. Alors comment ? Pourquoi ?

Si j’aime la sensation d’être bluffée par un auteur à suspens, je n’ai pas aimé ce sentiment d’avoir été piégée par moi-même, par mon obstination à aller contre mon jugement, sous prétexte d’éviter tout snobisme intellectuel. Un comble !

Si ce livre a réussi son coup, c’est malheureusement a contrario. Sur un court laps de temps, La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert de Joël Dicker a désacralisé l'écriture à mes yeux, un désenchantement. Et ce n’est pas rien. Rien que pour cela, je déteste ce livre !

Un roman au demeurant sans intérêt. A moins de l’envisager comme objet d’analyse, mystérieux phénomène de rentrée littéraire. C'est cela qui est attendu, célébré ? Sans moi !

Gracia Bejjani-Perrot

Dans mes jeunes années, les frontières étaient claires. D'un côté, il y avait la Littérature avec un grand L. De l'autre la littérature d'évasion, parfois taxée avec mépris de "littérature de gare". L'une excitait l'intellect, l'autre notre imaginaire. Et les efforts d'écriture de certains auteurs de polar ou de SF ne changeaient nullement la donne. Par la suite, ces frontières se sont élargies, et certains ponts furent possibles. On ne peut que s'en réjouir.

Dans mes jeunes années, les frontières étaient claires. D'un côté, il y avait la Littérature avec un grand L. De l'autre la littérature d'évasion, parfois taxée avec mépris de "littérature de gare". L'une excitait l'intellect, l'autre notre imaginaire. Et les efforts d'écriture de certains auteurs de polar ou de SF ne changeaient nullement la donne. Par la suite, ces frontières se sont élargies, et certains ponts furent possibles. On ne peut que s'en réjouir.  Ces ersatz de grands livres sont souvent bien écrits, très agréables à lire, comportent des personnages et des situations touchantes. Leurs auteurs ont parfois gagné, à fréquenter les salles obscures, en sens de la nuance et de l'ellipse, autrement dit en efficacité. Il n'est pas toujours aisé de les reconnaître sous le masque du proclamé "grand romancier" ; et kamikaze de les dénigrer, tant ils ont leurs zélateurs.

Ces ersatz de grands livres sont souvent bien écrits, très agréables à lire, comportent des personnages et des situations touchantes. Leurs auteurs ont parfois gagné, à fréquenter les salles obscures, en sens de la nuance et de l'ellipse, autrement dit en efficacité. Il n'est pas toujours aisé de les reconnaître sous le masque du proclamé "grand romancier" ; et kamikaze de les dénigrer, tant ils ont leurs zélateurs.

l'aurez sans doute deviné : ces gens, qu'elle finira par rencontrer, sont emplis de chaleur humaine ; pour eux "convivialité" est bien davantage qu'un mot. Bref, nous sommes en présence de l'équivalent littéraire d'un "feel good movie". Ce n'est pas une tare en soi ; ce genre possède ses lettres de noblesse, d'André Dhôtel à Paasilinna et de John Steinbeck à Jorn Riel et Daniel Pennac. On peut faire de la littérature avec des bons sentiments. Mais, aussi plaisant soit le résultat, ce n'est pas le cas ici.

l'aurez sans doute deviné : ces gens, qu'elle finira par rencontrer, sont emplis de chaleur humaine ; pour eux "convivialité" est bien davantage qu'un mot. Bref, nous sommes en présence de l'équivalent littéraire d'un "feel good movie". Ce n'est pas une tare en soi ; ce genre possède ses lettres de noblesse, d'André Dhôtel à Paasilinna et de John Steinbeck à Jorn Riel et Daniel Pennac. On peut faire de la littérature avec des bons sentiments. Mais, aussi plaisant soit le résultat, ce n'est pas le cas ici.  Mais il offre également une réflexion ironique sur le fonctionnement de notre société… et sur la mégalomanie de ceux qui veulent la changer de fond en comble. On y éclate (souvent) de rire. On savoure également des notations plus subtiles, comme ce conseil d'administration dont les membres portent le prénom des chevaliers de la table ronde, ou ce passage dans une prison, riche en clins d'œil littéraires, dont les gardiens servent essentiellement à empêcher les gens de l'extérieur d'y pénétrer. On pourrait penser que certaines allusions ont vieilli. En vérité, pas tant que cela. Certaines cibles ont changé de nom et de déguisement, mais elles sont toujours là et le lecteur s'amuse à les reconnaître.

Mais il offre également une réflexion ironique sur le fonctionnement de notre société… et sur la mégalomanie de ceux qui veulent la changer de fond en comble. On y éclate (souvent) de rire. On savoure également des notations plus subtiles, comme ce conseil d'administration dont les membres portent le prénom des chevaliers de la table ronde, ou ce passage dans une prison, riche en clins d'œil littéraires, dont les gardiens servent essentiellement à empêcher les gens de l'extérieur d'y pénétrer. On pourrait penser que certaines allusions ont vieilli. En vérité, pas tant que cela. Certaines cibles ont changé de nom et de déguisement, mais elles sont toujours là et le lecteur s'amuse à les reconnaître.

Au-delà des volumes qui peuplent les étagères, il existe chez tout lecteur assidu, une bibliothèque intérieure, aux rayonnages quelquefois bien plus vastes. Elle est constituée de tous les ouvrages que nous nous sommes promis de lire un jour, lorsque le temps sera venu : éventuelle lacunes culturelles, recommandations de personnes de confiance…

Au-delà des volumes qui peuplent les étagères, il existe chez tout lecteur assidu, une bibliothèque intérieure, aux rayonnages quelquefois bien plus vastes. Elle est constituée de tous les ouvrages que nous nous sommes promis de lire un jour, lorsque le temps sera venu : éventuelle lacunes culturelles, recommandations de personnes de confiance… Tel est le cas en ce qui me concerne du "Voleur" de Georges Darien. Les surréalistes, qui vouaient le genre romanesque aux gémonies, avaient chanté les louanges de l'ouvrage. Nombre d'esprits brillants, en outre, m'en firent un éloge démesuré. Mais je remettais toujours à plus tard. Parce que du dix-neuvième siècle, le livre n'était-il pas daté ? Cette histoire d'un jeune homme de famille bourgeoise devenant voleur par choix me semblait cousue de fil blanc, propice aux raccourcis littéraires simplistes.

Tel est le cas en ce qui me concerne du "Voleur" de Georges Darien. Les surréalistes, qui vouaient le genre romanesque aux gémonies, avaient chanté les louanges de l'ouvrage. Nombre d'esprits brillants, en outre, m'en firent un éloge démesuré. Mais je remettais toujours à plus tard. Parce que du dix-neuvième siècle, le livre n'était-il pas daté ? Cette histoire d'un jeune homme de famille bourgeoise devenant voleur par choix me semblait cousue de fil blanc, propice aux raccourcis littéraires simplistes. les mécanismes du capitalisme sauvage, avec une telle lucidité, une telle subtilité, une telle profondeur de pensée que beaucoup de ses propos demeurent actuels un siècle et demi après avoir été écrits. Escrocs en col blanc, politiques ineptes et corrompus forment ici une belle galerie de portraits. Darien n'en ménage pas pour autant socialistes et anarchistes, dont il dissèque avec autant de zèle la veulerie et l'incompétence. Voilà pour l'aspect pamphlétaire, dont on comprend qu'il aie séduit André Breton, ou Alfred Jarry, l'auteur d'"Ubu roi". Mais il n'est que la part émergée d'une œuvre polymorphe.

les mécanismes du capitalisme sauvage, avec une telle lucidité, une telle subtilité, une telle profondeur de pensée que beaucoup de ses propos demeurent actuels un siècle et demi après avoir été écrits. Escrocs en col blanc, politiques ineptes et corrompus forment ici une belle galerie de portraits. Darien n'en ménage pas pour autant socialistes et anarchistes, dont il dissèque avec autant de zèle la veulerie et l'incompétence. Voilà pour l'aspect pamphlétaire, dont on comprend qu'il aie séduit André Breton, ou Alfred Jarry, l'auteur d'"Ubu roi". Mais il n'est que la part émergée d'une œuvre polymorphe. Femme du monde qui renseigne les voleurs sur les demeures de ses amis pour payer robes et maquillages. Curé athée et philosophe adepte du cambriolage. Bourreaux (au propre et au figuré) qui sont également d'une certaine façon victimes de l'existence. Soubrettes devenues demi-mondaines, voire femmes du monde. Renversements de situations, coups de théâtre sont également à l'honneur. Il advient même à deux reprises, que l'auteur joue, et de manière plus que poignante, à fond la carte du mélodrame. Le génie de Darien, c'est de savoir à temps briser les processus qu'il met en place, avant qu'ils ne soient à même d'engendrer la lassitude. De faire suivre ou précéder ses longues tirades et diatribes philosphiques, ses analyses psychologiques d'une lucidité terrible de passages d'action pure. Ou de savoureuses tranches d'humour. Le lecteur demeure ainsi toujours en éveil.

Femme du monde qui renseigne les voleurs sur les demeures de ses amis pour payer robes et maquillages. Curé athée et philosophe adepte du cambriolage. Bourreaux (au propre et au figuré) qui sont également d'une certaine façon victimes de l'existence. Soubrettes devenues demi-mondaines, voire femmes du monde. Renversements de situations, coups de théâtre sont également à l'honneur. Il advient même à deux reprises, que l'auteur joue, et de manière plus que poignante, à fond la carte du mélodrame. Le génie de Darien, c'est de savoir à temps briser les processus qu'il met en place, avant qu'ils ne soient à même d'engendrer la lassitude. De faire suivre ou précéder ses longues tirades et diatribes philosphiques, ses analyses psychologiques d'une lucidité terrible de passages d'action pure. Ou de savoureuses tranches d'humour. Le lecteur demeure ainsi toujours en éveil.

Le politiquement correct, on le voit, n'est pas son fort ; Georges Darien, comme tout penseur libre, demeure irrécupérable. Drôle de corps que cet homme-là, qui croyait à l'anarchie mais non point aux anarchistes, collaborant à de nombreuses revues libertaires, en fondant d'autres. Des pans entiers de sa vie nous demeurent inconnus. Tant et si bien que beaucoup voient dans "Le voleur" un récit quasi-autobiographique. Ses romans ("Biribi" / "Bas les cœurs" "L'épaulette") furent de relatifs insuccès de son vivant ; Georges Darien mourut dans un quasi anonymat, en 1921.

Le politiquement correct, on le voit, n'est pas son fort ; Georges Darien, comme tout penseur libre, demeure irrécupérable. Drôle de corps que cet homme-là, qui croyait à l'anarchie mais non point aux anarchistes, collaborant à de nombreuses revues libertaires, en fondant d'autres. Des pans entiers de sa vie nous demeurent inconnus. Tant et si bien que beaucoup voient dans "Le voleur" un récit quasi-autobiographique. Ses romans ("Biribi" / "Bas les cœurs" "L'épaulette") furent de relatifs insuccès de son vivant ; Georges Darien mourut dans un quasi anonymat, en 1921. 1999 : un choc ébranle la planète

Hollywood et assoit définitivement l'un des grands du cinéma d'aujourd'hui. "Fight club" de David Fincher. Politiquement incorrect, joyeusement nihiliste et terriblement percutant dans son

propos, porté par des acteurs d'exception -Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter-, "Fight club" brusque et secoue. Une claque sur pellicule comme on en voit assez peu.

1999 : un choc ébranle la planète

Hollywood et assoit définitivement l'un des grands du cinéma d'aujourd'hui. "Fight club" de David Fincher. Politiquement incorrect, joyeusement nihiliste et terriblement percutant dans son

propos, porté par des acteurs d'exception -Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter-, "Fight club" brusque et secoue. Une claque sur pellicule comme on en voit assez peu.

elle s'est inspiré, un certain Chuck Palahniuk. "Fight club" est son premier livre. D'emblée, le romancier frappe fort et juste, en démantelant les mécanismes de notre société

de consommation, piégée dans des émotions clonées, vides de tout contenu. Une entrée en littérature si fracassante qu'on pouvait craindre être en présence d'un simple feu de bengale. Un auteur

ayant grillé en une fois toutes ses cartouches. Il n'en est heureusement rien.

elle s'est inspiré, un certain Chuck Palahniuk. "Fight club" est son premier livre. D'emblée, le romancier frappe fort et juste, en démantelant les mécanismes de notre société

de consommation, piégée dans des émotions clonées, vides de tout contenu. Une entrée en littérature si fracassante qu'on pouvait craindre être en présence d'un simple feu de bengale. Un auteur

ayant grillé en une fois toutes ses cartouches. Il n'en est heureusement rien.

Génial hybride, Palahniuk recycle,

consciemment ou non, plusieurs siècles de littérature, empruntant toutes les techniques romanesques à sa disposition pour leur donner un nouveau souffle. L'interpellation au lecteur côtoie le

journal intime. L'écriture sèche, le dialogue haut de gamme et les interrogations lyriques des personnages. L'humour, la noirceur extrême. La rédaction à plusieurs voix, le plus flamboyant mélo.

Un tel patchwork pourrait rapidement tourner au vain exercice de style. Pourtant, pas un instant, on n'en voit les coutures. D'un bout à l'autre, Chuck Palahniuk tient son histoire et ses

personnages. Et par la magie de l'écriture, transforme un carrefour d'influences, en style authentique.

Génial hybride, Palahniuk recycle,

consciemment ou non, plusieurs siècles de littérature, empruntant toutes les techniques romanesques à sa disposition pour leur donner un nouveau souffle. L'interpellation au lecteur côtoie le

journal intime. L'écriture sèche, le dialogue haut de gamme et les interrogations lyriques des personnages. L'humour, la noirceur extrême. La rédaction à plusieurs voix, le plus flamboyant mélo.

Un tel patchwork pourrait rapidement tourner au vain exercice de style. Pourtant, pas un instant, on n'en voit les coutures. D'un bout à l'autre, Chuck Palahniuk tient son histoire et ses

personnages. Et par la magie de l'écriture, transforme un carrefour d'influences, en style authentique.

Palahniuk cependant ne se résume

pas à son sens de la formule choc. Son œil acéré sait scruter nos failles et les exposer en pleine lumière. Traquant ces addictions qui ne disent pas leur nom : on peut être accro au malheur des

autres ("Fight Club"), à sa propre déchéance ("À l'estomac"), à l'adrénaline ("Fight Club" encore), au rôle de "sauveur" ("Choke")… et à tant d'autres choses encore…

Palahniuk cependant ne se résume

pas à son sens de la formule choc. Son œil acéré sait scruter nos failles et les exposer en pleine lumière. Traquant ces addictions qui ne disent pas leur nom : on peut être accro au malheur des

autres ("Fight Club"), à sa propre déchéance ("À l'estomac"), à l'adrénaline ("Fight Club" encore), au rôle de "sauveur" ("Choke")… et à tant d'autres choses encore…

typiquement féminine". Ou encore "Je suis noire, donc je ne vais parler que de la condition des noirs". Grandes plaies de la littérature, qui, pour quelques sublimes

fleurons - je n'irai pas jusqu'à balayer d'un geste négligent des romanciers aussi précieux que Richard Wright, Chester Himes ou James Baldwin ...!- ont donné nombre de copistes peu inspirés.

typiquement féminine". Ou encore "Je suis noire, donc je ne vais parler que de la condition des noirs". Grandes plaies de la littérature, qui, pour quelques sublimes

fleurons - je n'irai pas jusqu'à balayer d'un geste négligent des romanciers aussi précieux que Richard Wright, Chester Himes ou James Baldwin ...!- ont donné nombre de copistes peu inspirés.

ans durant par Bill Cosey. Un personnage fascinant, ambigu, paradoxal, dont chacun se souvient à sa manière. Généreux et mauvais,

tyrannique et cordial à la fois. Un lieu où chacune d'elles a tenu un rôle important. L'hôtel et son propriétaire sont d'ailleurs le point focal vers lequel retournent sans cesse la plupart des

gens du village, un passé pas nécessairement meilleur, et non exempt de sales secrets, mais qui est pour eux comme une source. Les liens qui unissent les différents protagonistes de l'histoire,

nous ne les apprendrons qu'au fur et à mesure d'un récit qui multiplie allers-retours entre présent et passé. Et nous voici le cœur pris en tenaille, otages d'une écriture aux multiples

métamorphoses, de situations poignantes et de personnalités fortes.

ans durant par Bill Cosey. Un personnage fascinant, ambigu, paradoxal, dont chacun se souvient à sa manière. Généreux et mauvais,

tyrannique et cordial à la fois. Un lieu où chacune d'elles a tenu un rôle important. L'hôtel et son propriétaire sont d'ailleurs le point focal vers lequel retournent sans cesse la plupart des

gens du village, un passé pas nécessairement meilleur, et non exempt de sales secrets, mais qui est pour eux comme une source. Les liens qui unissent les différents protagonistes de l'histoire,

nous ne les apprendrons qu'au fur et à mesure d'un récit qui multiplie allers-retours entre présent et passé. Et nous voici le cœur pris en tenaille, otages d'une écriture aux multiples

métamorphoses, de situations poignantes et de personnalités fortes.

tordues, si

exigeantes qu'elles peuvent vous lier d'une amitié indissoluble à quelqu'un qui la vénère. Ou être à l'origine d'un clash relationnel

tordues, si

exigeantes qu'elles peuvent vous lier d'une amitié indissoluble à quelqu'un qui la vénère. Ou être à l'origine d'un clash relationnel Comment et d'où, après telle

envolée de romantisme noir, dont la déflagration nous laissa essoufflés, le livre pourra-t-il rebondir ? À quelle vertigineuse envolée de mots drus, visant leur cible sans faillir, devons-nous

nous préparer ? Qu'on ne s'y trompe cependant pas : si elle stimule notre intellect, la prose d'Éric Bénier-Bürckel est avant tout viscérale.

Comment et d'où, après telle

envolée de romantisme noir, dont la déflagration nous laissa essoufflés, le livre pourra-t-il rebondir ? À quelle vertigineuse envolée de mots drus, visant leur cible sans faillir, devons-nous

nous préparer ? Qu'on ne s'y trompe cependant pas : si elle stimule notre intellect, la prose d'Éric Bénier-Bürckel est avant tout viscérale.

roman de l'auteur. Pour avoir écrit un ouvrage

abominable, le héros, jamais nommé, est traqué, vilipendé, haï. Lui-même affirme avec force être responsable de toutes les horreurs du XXème siècle - et au-delà même. Pamphlet corrosif ? Essai

survolté sur la littérature du mal ? Poème incantatoire au verbe tonitruant ? Roman décalé qui ne ressemble à nul autre ? "Un peu d'abîme sur vos lèvres" zigzague allègrement entre les frontières

des genres.

roman de l'auteur. Pour avoir écrit un ouvrage

abominable, le héros, jamais nommé, est traqué, vilipendé, haï. Lui-même affirme avec force être responsable de toutes les horreurs du XXème siècle - et au-delà même. Pamphlet corrosif ? Essai

survolté sur la littérature du mal ? Poème incantatoire au verbe tonitruant ? Roman décalé qui ne ressemble à nul autre ? "Un peu d'abîme sur vos lèvres" zigzague allègrement entre les frontières

des genres.

boutiques de luxe où elle dépense sans

compter. Il est plutôt beau gosse. Elle tombe sous son charme. Lui ne songe qu'à une chose : installer chez elle ses pénates. Pour enfin tourner le dos aux jours maigres et, jouissant de son

opulence à elle, pouvoir écrire en toute tranquillité. L'homme est rarement appelé d'un autre nom que "l'inqualifiable". Elle n'est désignée que par celui de "l'hôtesse". Ils vont mutuellement

s'autodétruire. L'hôtesse passe son temps à dénigrer ses projets d'écriture, ne livre son argent qu'au compte-gouttes, accompagnant souvent ce don de quelque propos méprisants. Lui n'aspire qu'à

sortir de cet enfer, la trompe, résiste, l'injurie à son tour. La blesse. Se réconcilie. Prétend la haïr, la vomir.

boutiques de luxe où elle dépense sans

compter. Il est plutôt beau gosse. Elle tombe sous son charme. Lui ne songe qu'à une chose : installer chez elle ses pénates. Pour enfin tourner le dos aux jours maigres et, jouissant de son

opulence à elle, pouvoir écrire en toute tranquillité. L'homme est rarement appelé d'un autre nom que "l'inqualifiable". Elle n'est désignée que par celui de "l'hôtesse". Ils vont mutuellement

s'autodétruire. L'hôtesse passe son temps à dénigrer ses projets d'écriture, ne livre son argent qu'au compte-gouttes, accompagnant souvent ce don de quelque propos méprisants. Lui n'aspire qu'à

sortir de cet enfer, la trompe, résiste, l'injurie à son tour. La blesse. Se réconcilie. Prétend la haïr, la vomir.

Qui est victime ? Qui est

bourreau ? Qui exploite réellement l'autre ? La ligne de partage n'est jamais simple entre ces deux êtres survoltés, engoncés dans un amour/haine impitoyable où tous les coups semblent permis.

L'écrivain mérite peut-être vraiment son titre d'inqualifiable et l'hôtesse est sans doute davantage que cela. Toute histoire comporte sa part d'inconnu et d'inquantifiable.

Qui est victime ? Qui est

bourreau ? Qui exploite réellement l'autre ? La ligne de partage n'est jamais simple entre ces deux êtres survoltés, engoncés dans un amour/haine impitoyable où tous les coups semblent permis.

L'écrivain mérite peut-être vraiment son titre d'inqualifiable et l'hôtesse est sans doute davantage que cela. Toute histoire comporte sa part d'inconnu et d'inquantifiable.

Qu'il me soit permis ici de jouer les machines à

remonter le temps en vous parlant du Goncourt 2008, édité il y a quelques mois en Folio.

Qu'il me soit permis ici de jouer les machines à

remonter le temps en vous parlant du Goncourt 2008, édité il y a quelques mois en Folio.

L'écriture et le récit suivent des directions

similaires : partant de rien (d'un mot, d'un portrait dans une pièce), ils aboutissent progressivement à l'immensité d'un monde. L'histoire : quelque part en Afghanistan ou ailleurs, un homme

blessé, dans le coma. À ses côtés son épouse, qui le soigne. Qu'éprouve-t-elle envers cet homme rude, provisoirement inoffensif ? Probablement un mélange, en d'égales proportions, d'amour et de

haine, de crainte et de mépris.

L'écriture et le récit suivent des directions

similaires : partant de rien (d'un mot, d'un portrait dans une pièce), ils aboutissent progressivement à l'immensité d'un monde. L'histoire : quelque part en Afghanistan ou ailleurs, un homme

blessé, dans le coma. À ses côtés son épouse, qui le soigne. Qu'éprouve-t-elle envers cet homme rude, provisoirement inoffensif ? Probablement un mélange, en d'égales proportions, d'amour et de

haine, de crainte et de mépris.

L' "action" se déroule presqu'intégralement dans une seule

et unique pièce. En apparence trois fois rien, et pourtant tant de choses sont dites. Sur l'oppression des femmes par des hommes eux-mêmes verrouillés par leurs propres règles. Sur le poids de

l'absence de l'autre. Sur le besoin et l'impossibilité de dire. Sur les paradoxes de la guerre... "Syngué Sabour" est un livre quasiment méditatif (même s'il arrive que le monde extérieur y fasse

intrusion) mais qui nous tient en haleine comme un thriller. Nous accroche pour ne plus nous lâcher. Du quotidien fait une épopée, et transforme une intimité ancrée dans une autre civilisation,

en une fable universelle qui nous touche au plus profond.

L' "action" se déroule presqu'intégralement dans une seule

et unique pièce. En apparence trois fois rien, et pourtant tant de choses sont dites. Sur l'oppression des femmes par des hommes eux-mêmes verrouillés par leurs propres règles. Sur le poids de

l'absence de l'autre. Sur le besoin et l'impossibilité de dire. Sur les paradoxes de la guerre... "Syngué Sabour" est un livre quasiment méditatif (même s'il arrive que le monde extérieur y fasse

intrusion) mais qui nous tient en haleine comme un thriller. Nous accroche pour ne plus nous lâcher. Du quotidien fait une épopée, et transforme une intimité ancrée dans une autre civilisation,

en une fable universelle qui nous touche au plus profond.

Cérébral et

charnel, intellectuel et émotif, "Syngué Sabour" vous secoue, vous retourne, vous cueille d'un crochet au foie au détour d'une réflexion. Dans cette singularité réside une bonne part de sa force

intrinsèque. L'auteur se joue des étiquettes avec une aisance déconcertante.

Cérébral et

charnel, intellectuel et émotif, "Syngué Sabour" vous secoue, vous retourne, vous cueille d'un crochet au foie au détour d'une réflexion. Dans cette singularité réside une bonne part de sa force

intrinsèque. L'auteur se joue des étiquettes avec une aisance déconcertante.

is que Lolita aime.

is que Lolita aime.