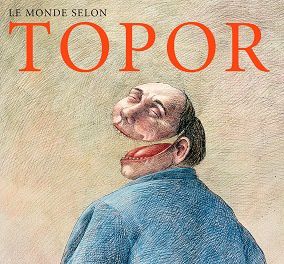

• Le monde selon Roland Topor

Un pays, un continent, une planète, une galaxie … Difficile de trouver le mot approprié pour décrire la polymorphie du génie de Roland Topor, présent dans tous les arts ou presque, et pour chacun d'entre eux livrant des œuvres d'une intensité et d'une originalité telles qu'on peine à en trouver l'équivalent. Vingt ans après sa brusque disparition, à l'âge de 61 ans, il était temps de rendre un hommage conséquent à cet authentique créateur d'univers.

Il est courant, dans l'hexagone, de déconsidérer les artistes multi-médias, de les traiter avec un rien de condescendance, les envisageant davantage comme des touche-à-tout velléitaires, incapables de se fixer dans un art ou l'autre, et pour cette raison n'exprimant pas pleinement leur identité que comme des créateurs aux multiples talents. Les exemples les plus flagrants : Jean Cocteau et Boris Vian, qui, malgré les décennies, sont loin d'être reconnus à leur juste valeur.

Or, non seulement Roland Topor décourage toute manie de l'étiquetage, mais il complique encore la tâche de toute reconnaissance posthume en se situant délibérément hors des chemins balisés. Peu soucieux de devenir un artiste maudit, notre homme choisit d'emblée les domaines, peu propices à la postérité, du dessin d'humour et de presse ainsi que de l'illustration des livres de grands auteurs. Pour avoir opté pour ces voies, on minimisera longtemps l'importance d'artistes aussi différents que Gustave Doré, Honoré Daumier ou Dubout. On attend encore la célébration de Robida ou Gus Bofa.

Romancier, Topor passera par toutes les nuances de l'écriture. Il inspirera Polanski pour le film "Le locataire". Passera de l'humour absurde drôlatique à l'absurde angoissant dans "Portrait en pied de Suzanne. Déclinera toutes les nuances de la force dans le phénoménal "Mémoires d'un vieux con". Novelliste, il déclinera toute la gamme de couleurs -du rose au noir, du non-sensique au rire en demi-teintes- en une série éblouissantes de contes drôlatiques. Cet aspect est évidemment le moins représenté à la BNF -difficile d'imager des mots-, mais il demeure très présent dans la librairie de la dite.

Homme de télé, il révolutionnera les usages de celle-ci, y introduisant un ton décalé qui n'existait pas auparavant. "Merci Bernard" et "Palace", avec la complicité de son ami Jean-Michel Ribes, puis "Téléchat" révolutionneront les mœurs de notre petit écran. Sans lui, ni "Les Nuls", ni "Les Inconnus" ni "Groland" n'auraient pu voir le jour. Des postes avec écouteurs permettent de mesurer l'impact de telles émissions.

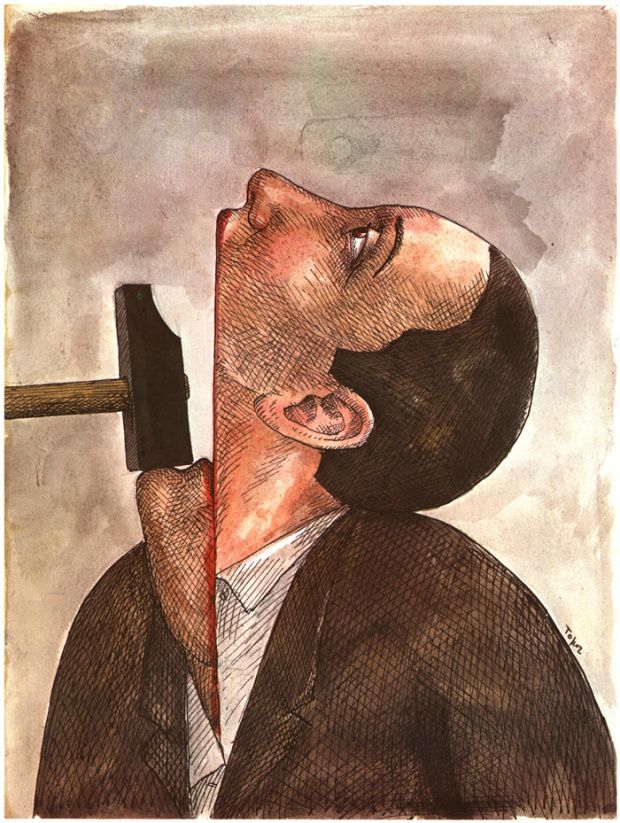

Quand il s'attaque au grand écran, ce sera le choc du dessin animé "La planète sauvage" et le cultissime film d'animation "Marquis", dont des extraits sont projetés. Et puis, il y a le reste, tout le reste, plusieurs centaines de dessins, souvent en noir et blanc, d'une prodigieuse inventivité. Les corps se mélangent, se transforment, s'emboîtent comme des poupées russes, les objets les plus familiers sont marqués du sceau d'une "inquiétante étrangeté". Topor cependant manie le terrifiant, l'insidieux et les cohortes des prodiges de manière toujours ludique, avec un appétit de vie phénoménal, et, en fin de compte, c'est lui qui domine toute son œuvre. Qu'il soit affichiste, illustrateur ou dessinateur d'humour, Roland Topor a toujours plié le support à son univers plutôt que l'inverse.

Ce créateur sans limites ni frontières semble avoir toujours pris cependant un malin plaisir à se faire passer pour un amuseur. L'exposition vient à point pour dissiper un malentendu tenace : Roland Topor est le versant moderne d'un Odilon Redon, d'un Félix Vallotton ou d'un Félicien Rops. Il y apporte l'ingrédient inédit d'un rire qui n'appartenait qu'à lui.

Le Monde selon Topor

Du 28 mars 2017 au 16 juillet 2017

Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand - Paris

Pascal Perrot, texte.

Gracia Bejjani-Perrot, graphisme

2010 voit la naissance officielle du label Sushi Typhoon. Comme une guerre à la bienséance et au politiquement correct. En deux ans, les films les plus insensés s'enchaineront à un rythme d'autant plus frénétique, que la plupart seront réalisés deux cinéastes seulement : Noboru Iguchi et Yoshihiro Nishimura.

2010 voit la naissance officielle du label Sushi Typhoon. Comme une guerre à la bienséance et au politiquement correct. En deux ans, les films les plus insensés s'enchaineront à un rythme d'autant plus frénétique, que la plupart seront réalisés deux cinéastes seulement : Noboru Iguchi et Yoshihiro Nishimura. Un sens aigu du rythme et de l'ellipse, une direction photo souvent irréprochable, une direction d'acteurs qui renforce la crédibilité d'histoires souvent insensées, les œuvres qui portent la marque du label ressemblent davantage à des excroissances trash et dégénérées de "Helzappoppin" ou des films de Terry Gilliam que du brouillon hâtif façon Ed Wood.

Un sens aigu du rythme et de l'ellipse, une direction photo souvent irréprochable, une direction d'acteurs qui renforce la crédibilité d'histoires souvent insensées, les œuvres qui portent la marque du label ressemblent davantage à des excroissances trash et dégénérées de "Helzappoppin" ou des films de Terry Gilliam que du brouillon hâtif façon Ed Wood. Il est étrange de constater les directions parallèles suivies par les trajectoires de Yoshiro Nishimura et de Noboru Iguchi, les deux principaux piliers de Sushi Typhoon. Si le premier persiste résolument dans la veine du "gros rouge qui tâche", de son film pré-Sushi "Vampire Girl vs Frankeinstein Girl" au film qui signe la naissance du label, le souvent éblouissant "Helldriver", le second, sans jamais renier son réjouissant jusqu'au-boutisme, délaissera rapidement la voie de l'hémoglobine, adoptant un mode de subversion plus perverse et plus sournoise. Nishimura rate toujours de très peu le chef d'œuvre imparable, pour cause de fin bâclée, quand Niguchi atteint à plusieurs reprises les plus hautes marches du trône. Dérangeants, malsains, inconfortables : ses films méritent sans nul doute ces étiquettes. Ainsi furent en leur temps jugées les œuvres de Bunuel, de Lynch, de Friedkin ou de Cronenberg.

Il est étrange de constater les directions parallèles suivies par les trajectoires de Yoshiro Nishimura et de Noboru Iguchi, les deux principaux piliers de Sushi Typhoon. Si le premier persiste résolument dans la veine du "gros rouge qui tâche", de son film pré-Sushi "Vampire Girl vs Frankeinstein Girl" au film qui signe la naissance du label, le souvent éblouissant "Helldriver", le second, sans jamais renier son réjouissant jusqu'au-boutisme, délaissera rapidement la voie de l'hémoglobine, adoptant un mode de subversion plus perverse et plus sournoise. Nishimura rate toujours de très peu le chef d'œuvre imparable, pour cause de fin bâclée, quand Niguchi atteint à plusieurs reprises les plus hautes marches du trône. Dérangeants, malsains, inconfortables : ses films méritent sans nul doute ces étiquettes. Ainsi furent en leur temps jugées les œuvres de Bunuel, de Lynch, de Friedkin ou de Cronenberg.

on seulement moins brouillon mais également attaché à se déjouer des étiquettes, y compris celles qu'il a lui même créées. Ainsi avec le sublimement kitsch Karaté-Robo Zaborgar, hommage aux super-héros de son enfance, notamment à la série homonyme. Teinté d'émotions douces amères, mais aussi de méchants ricanants, d'union robot-humain, et de transformations toutes plus délirantes que les autres, l'œuvre est totalement inclassable. Drôle, inventive, mais avec ce je-ne-sais-quoi qui vous prend parfois à la gorge.

on seulement moins brouillon mais également attaché à se déjouer des étiquettes, y compris celles qu'il a lui même créées. Ainsi avec le sublimement kitsch Karaté-Robo Zaborgar, hommage aux super-héros de son enfance, notamment à la série homonyme. Teinté d'émotions douces amères, mais aussi de méchants ricanants, d'union robot-humain, et de transformations toutes plus délirantes que les autres, l'œuvre est totalement inclassable. Drôle, inventive, mais avec ce je-ne-sais-quoi qui vous prend parfois à la gorge. e n'est directement la suite de la précédente.

e n'est directement la suite de la précédente.

principalement de sa culture, peut agacer ou séduire.

principalement de sa culture, peut agacer ou séduire. cinéma-là décourage nos plus savantes étiquettes. Sommes-nous en présence d'un chef-d'œuvre bunuélo-lyncho-cronenbergien ou d'une bisserie assumée ? Dans bien des cas, il est impossible de trancher. Probablement un peu des deux.

cinéma-là décourage nos plus savantes étiquettes. Sommes-nous en présence d'un chef-d'œuvre bunuélo-lyncho-cronenbergien ou d'une bisserie assumée ? Dans bien des cas, il est impossible de trancher. Probablement un peu des deux. L'héroïne, amputée d'un bras, s'y fera greffer une mitrailleuse à cinq canons. Fusion de la chair et du métal. Jambes tronçonneuses, soutien-gorge d'aciers qui recèlent des surprises, un délire créatif qui semble sans fin. Chaque combat, sublimement chorégraphié, s'achève dans des geysers de sang, parfois filmés au ralenti. Voire l'héroïne, au look de lycéenne affronter à elle seule des armées de yakusas, de ninjas, de femmes guerrières, possède quelque chose de profondément réjouissant. S'il ne fait pas d'emblée un carton au box-office, "Machine Girl" traumatise chacun des festivals dans lequel il est programmé et devient rapidement un film culte. Un nouveau film, tout aussi frappadingue, voit le jour "Tokyo Gore Police". Signé Yoshiro Nishimura, précédemment responsable des effets spéciaux de "Machine Girl".

L'héroïne, amputée d'un bras, s'y fera greffer une mitrailleuse à cinq canons. Fusion de la chair et du métal. Jambes tronçonneuses, soutien-gorge d'aciers qui recèlent des surprises, un délire créatif qui semble sans fin. Chaque combat, sublimement chorégraphié, s'achève dans des geysers de sang, parfois filmés au ralenti. Voire l'héroïne, au look de lycéenne affronter à elle seule des armées de yakusas, de ninjas, de femmes guerrières, possède quelque chose de profondément réjouissant. S'il ne fait pas d'emblée un carton au box-office, "Machine Girl" traumatise chacun des festivals dans lequel il est programmé et devient rapidement un film culte. Un nouveau film, tout aussi frappadingue, voit le jour "Tokyo Gore Police". Signé Yoshiro Nishimura, précédemment responsable des effets spéciaux de "Machine Girl". par son scénario, lequel s'essouffle aux deux tiers, débouchant sur une fin quasi-incompréhensible. Mais entretemps, l'amateur en aura pris plein les mirettes. Aussi gore que l'indique son titre, "Tokyo Gore Police" ne vaut pourtant pas que par ses excès graphiques. L'histoire met en scène la lutte contre des mutants capables de transformer chaque partie de leur corps en arme, ce qui nous vaut un festival d'hallucinantes mutations, toutes plus inventives les unes que les autres.

par son scénario, lequel s'essouffle aux deux tiers, débouchant sur une fin quasi-incompréhensible. Mais entretemps, l'amateur en aura pris plein les mirettes. Aussi gore que l'indique son titre, "Tokyo Gore Police" ne vaut pourtant pas que par ses excès graphiques. L'histoire met en scène la lutte contre des mutants capables de transformer chaque partie de leur corps en arme, ce qui nous vaut un festival d'hallucinantes mutations, toutes plus inventives les unes que les autres. Typhoon. Label qui vient à point nommé pour jouer les trouble-fêtes. En ces temps-là, le cinéma bis japonais s'est refait une virginité pour le public occidental. La tendance est au fantastique soft, et si le talent est au rendez-vous, l'irrévérence n'y est guère de mise. Les œuvres d'Hideo Nakata (Ring, Dark Water) et de

Typhoon. Label qui vient à point nommé pour jouer les trouble-fêtes. En ces temps-là, le cinéma bis japonais s'est refait une virginité pour le public occidental. La tendance est au fantastique soft, et si le talent est au rendez-vous, l'irrévérence n'y est guère de mise. Les œuvres d'Hideo Nakata (Ring, Dark Water) et de  petits budgets, en compensation desquels les cinéastes ont totalement les mains libres, sans censure et sans limite. Les deux piliers majeurs du label seront Noburoi Iguchi et Yoshihiro Nishimura. À eux seuls ils réaliseront deux tiers des films estampillés Sushi Typhoon. Dont quelques œuvres majeures, même si infréquentables par l'intelligentsia.

petits budgets, en compensation desquels les cinéastes ont totalement les mains libres, sans censure et sans limite. Les deux piliers majeurs du label seront Noburoi Iguchi et Yoshihiro Nishimura. À eux seuls ils réaliseront deux tiers des films estampillés Sushi Typhoon. Dont quelques œuvres majeures, même si infréquentables par l'intelligentsia.

Quand une expo parvient à contourner, avec beaucoup d'intelligence et une classe folle, les pièges de son intitulé, il convient de saluer l'exploit chapeau bas. C'est le cas de "Street Génération(s), quarante ans d'art urbain", à Roubaix, qui s'ouvre sur le futur sans couper ses racines. Vaste projet dont l'ampleur même en eût découragé plus d'un.

Quand une expo parvient à contourner, avec beaucoup d'intelligence et une classe folle, les pièges de son intitulé, il convient de saluer l'exploit chapeau bas. C'est le cas de "Street Génération(s), quarante ans d'art urbain", à Roubaix, qui s'ouvre sur le futur sans couper ses racines. Vaste projet dont l'ampleur même en eût découragé plus d'un. Passons sur les lacunes et oublis regrettables auxquels risquait de s'exposer une telle entreprise ; un musée plus conséquent, tant par la taille que les moyens, n'eût pas manqué d'y verser. Demeurait un risque majeur : comment témoigner, sur une période aussi large, d'un art majoritairement voué par la rue, autrement que par une collection de belles photos glacées, susceptible d'en éradiquer toute vitalité et toute rage ? Tout est question de doigté, de dosage, auxquels viennent s'ajouter quelques choix audacieux, qui font toute la différence.

Passons sur les lacunes et oublis regrettables auxquels risquait de s'exposer une telle entreprise ; un musée plus conséquent, tant par la taille que les moyens, n'eût pas manqué d'y verser. Demeurait un risque majeur : comment témoigner, sur une période aussi large, d'un art majoritairement voué par la rue, autrement que par une collection de belles photos glacées, susceptible d'en éradiquer toute vitalité et toute rage ? Tout est question de doigté, de dosage, auxquels viennent s'ajouter quelques choix audacieux, qui font toute la différence.

L'histoire d'un mouvement qui allait modifier en profondeur nos codes visuels, se réapproprier tous les courants de l'art moderne pour mieux leur impulser de nouvelles directions est bien là, en filigrane. Des panneaux nous en rappellent toutes les circonvolutions. En témoignent également photos, mais également de magnifiques sérigraphies, des objets graphés, des tableaux réalisés par des pointures du street-art. Ce n'est point là pourtant que se situe l'œil du cyclone, ce vortex d'émotions visuelles qui dès l'entrée nous submerge.

L'histoire d'un mouvement qui allait modifier en profondeur nos codes visuels, se réapproprier tous les courants de l'art moderne pour mieux leur impulser de nouvelles directions est bien là, en filigrane. Des panneaux nous en rappellent toutes les circonvolutions. En témoignent également photos, mais également de magnifiques sérigraphies, des objets graphés, des tableaux réalisés par des pointures du street-art. Ce n'est point là pourtant que se situe l'œil du cyclone, ce vortex d'émotions visuelles qui dès l'entrée nous submerge.

La seconde idée forte de "Génération Street Art", c'est d'avoir investi les espaces extérieurs. La cour, en premier lieu, principalement dédiée à la scène locale, dont vous n'oublierez pas de sitôt les majestueuses installations. Le toit, sur lequel Jeff Aérosol déploie tout son talent. La façade externe, avec le fabuleux oiseau de Ludo, qui fait polémique. Certains habitants du quartier jugent cette fresque agressive et souhaiteraient la voir retirer. Preuve s'il en est que même "avalisé" le street peut encore se révéler subversif. Les rues avoisinantes, enfin, où les artistes de l'expo ont pu donner libre cours à toute leur créativité.

La seconde idée forte de "Génération Street Art", c'est d'avoir investi les espaces extérieurs. La cour, en premier lieu, principalement dédiée à la scène locale, dont vous n'oublierez pas de sitôt les majestueuses installations. Le toit, sur lequel Jeff Aérosol déploie tout son talent. La façade externe, avec le fabuleux oiseau de Ludo, qui fait polémique. Certains habitants du quartier jugent cette fresque agressive et souhaiteraient la voir retirer. Preuve s'il en est que même "avalisé" le street peut encore se révéler subversif. Les rues avoisinantes, enfin, où les artistes de l'expo ont pu donner libre cours à toute leur créativité.

Depuis des années, chaque déplacement, chaque voyage est l'occasion d'assouvir l'une de mes multiples passions : la chasse au graph. Je ne parle pas ici de graffiti, mais de la beauté fulgurante que peut, dans ses plus intenses manifestations, revêtir le street art.

Depuis des années, chaque déplacement, chaque voyage est l'occasion d'assouvir l'une de mes multiples passions : la chasse au graph. Je ne parle pas ici de graffiti, mais de la beauté fulgurante que peut, dans ses plus intenses manifestations, revêtir le street art. Je l'avoue, je suis relativement peu sensible au charme du tag, ces lettres qui posent la marque d'un crew ou d'un street artist. Il y en aura donc peu, et principalement lorsqu'ils participent pleinement de l'ambiance d'une ville.

Je l'avoue, je suis relativement peu sensible au charme du tag, ces lettres qui posent la marque d'un crew ou d'un street artist. Il y en aura donc peu, et principalement lorsqu'ils participent pleinement de l'ambiance d'une ville.

Certains livres de poésie s'emparent de vous dès la première ligne, et vous emportent, haletant, jusqu'à la dernière. En une sorte de transe, d'hypnose textuelle rare qu'on ne ressent qu'en présence des grands textes. "À l'aurore, l'insolence" de Sara Bourre, est de cette nature-là. Un livre urgent, évident dont rien, pas même des comparaisons hâtives et écrasantes (Lautréamont et Dylan Thomas, excusez du peu, selon son préfacier Hubert Haddad, qui se laisse quelque peu emporter par un compréhensible enthousiasme…) n'est susceptible d'atténuer la portée.

Certains livres de poésie s'emparent de vous dès la première ligne, et vous emportent, haletant, jusqu'à la dernière. En une sorte de transe, d'hypnose textuelle rare qu'on ne ressent qu'en présence des grands textes. "À l'aurore, l'insolence" de Sara Bourre, est de cette nature-là. Un livre urgent, évident dont rien, pas même des comparaisons hâtives et écrasantes (Lautréamont et Dylan Thomas, excusez du peu, selon son préfacier Hubert Haddad, qui se laisse quelque peu emporter par un compréhensible enthousiasme…) n'est susceptible d'atténuer la portée. Tant soumettent l'expression d'une pensée complexe à l'utilisation d'un langage hermétique qu'une poétesse si jeune résistant à l'appel de semblables sirènes relève pratiquement de l'ordre du miracle.

Tant soumettent l'expression d'une pensée complexe à l'utilisation d'un langage hermétique qu'une poétesse si jeune résistant à l'appel de semblables sirènes relève pratiquement de l'ordre du miracle. Il pourrait résulter de ce torrent sauvage une prose résolument classique. Or chaque phrase est empreinte d'une modernité éblouissante. Il n'est jusque dans sa structure même qui ne soit superbement contemporaine. La poésie n'a guère, à priori, pour vocation de conter des histoires, fussent-elles narrées dans le désordre. Pas davantage qu'elle n'est celle du roman de nous soumettre à un déluge de métaphores. Or "À l'aurore, l'insolence" relève incontestablement du domaine de la poésie. Et une histoire s'y dessine : celle d'un amour violent et maladroit. Un amour au féminin, qui débouche sur les abîmes d'une chute sans importance, parce qu'au regard de l'univers elle n'est rien. Tout nait et meurt entre deux incendies. Au delà, il n'y a rien, et c'est ce rien qui constitue nos vies.

Il pourrait résulter de ce torrent sauvage une prose résolument classique. Or chaque phrase est empreinte d'une modernité éblouissante. Il n'est jusque dans sa structure même qui ne soit superbement contemporaine. La poésie n'a guère, à priori, pour vocation de conter des histoires, fussent-elles narrées dans le désordre. Pas davantage qu'elle n'est celle du roman de nous soumettre à un déluge de métaphores. Or "À l'aurore, l'insolence" relève incontestablement du domaine de la poésie. Et une histoire s'y dessine : celle d'un amour violent et maladroit. Un amour au féminin, qui débouche sur les abîmes d'une chute sans importance, parce qu'au regard de l'univers elle n'est rien. Tout nait et meurt entre deux incendies. Au delà, il n'y a rien, et c'est ce rien qui constitue nos vies.

Prose troublante et singulière, qui, tout en nous entraînant à travers les méandres d'une certaine difficulté d'être, n'en est pour autant jamais anxiogène mais paradoxalement d'une tonicité, d'une vivacité toujours en éveil.

Prose troublante et singulière, qui, tout en nous entraînant à travers les méandres d'une certaine difficulté d'être, n'en est pour autant jamais anxiogène mais paradoxalement d'une tonicité, d'une vivacité toujours en éveil.

/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_03c1b5_delvaux-6.jpg)

/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_4da84b_delvaux-4.jpg)

/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_8ca1e3_delvaux-3.png)

/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_b00630_paul-delvaux-coiffeur-pour-dames-1933.jpg)

/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_d6a1f5_delvaux-3.jpg)

/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_cb39a9_delvaux-1.jpg)