• Barbie, film fémini... oui ni non

/image%2F0962499%2F20231021%2Fob_c943c6_capture-d-e-cran-2023-10-21-a-22.jpg)

Sa réalisatrice le soutient mordicus, certains médias l'affirment haut et fort, d'autres s'interrogent à ce sujet, même si la majorité fait consensus : Barbie est un film féministe. Un postulat qui déclencherait un haussement d'épaules, voire une franche hilarité, s'il n'était symptomatique d'une époque d'artefacts, où le vernis, le clinquant, l'apparence font davantage effet qu'un réel travail de fond. Reprendre une thématique forte des décennies précédentes, celle d'un personnage vivant dans univers factice brusquement confronté à notre réalité, n'était pas en soi une mauvaise idée. De "La rose pourpre du Caire" à "Last Action Hero" en passant par l'immense "Truman Show", certains réalisateurs ont su l'exploiter, sous des formes et styles différents, avec bonheur. Le décliner à la sauce "Toy Story" pouvait avoir de quoi séduire. Vouloir insérer dans cette architecture rose bonbon le sous-texte d'un film post metoo ne manquait à priori pas d'audace.

/image%2F0962499%2F20231021%2Fob_68eff0_barbie-me-tiers.jpg)

Mais las ! Dès les premières images, le doute vient à nous saisir. Face aux poupées traditionnelles que les petites filles brisent en un geste iconoclaste dès l'apparition de la blonde en maillot de bain, leur nouvelle idole, Barbie nous est présentée en voix off comme la grande libératrice des femmes. Parce qu'elle exerce enfin un métier qui la passionne (il existe toute une collection de "Barbie métiers") ? Certes mais cela n'intervient qu'en troisième position, après la maison, la voiture, autrement dit les possessions. Un simple détail ? Pas vraiment, car ce début constituera la ligne directrice du film. Chaque idée un peu percutante ou, osons le mot, transgressive est aussitôt désamorcée et contredite par le plan suivant.

Au final, l'œuvre est à peu près aussi révolutionnaire que la pochade de l'an 2000 "Ce que veulent les femmes" de Nancy Meyers, où Mel Gibson accédait aux pensées intimes des femmes, qui s'y révélaient souvent très triviales et sans grand intérêt. Nous voici donc dans un monde où toutes les femmes s'appellent Barbie et tous les individus de sexe mâle Ken. Les premières sont superficielles et ne songent qu'à s'amuser, les seconds de grands benêts décérébrés qui n'existent que quand leur moitié les regarde. Naturellement, ce sont les personnes de sexe féminin qui dominent.

/image%2F0962499%2F20231021%2Fob_d89f31_quand-chanel-signe-5-silhouettes-pour.jpg)

Elles passent leurs nuits à s'éclater en boîte (des soirées "entre filles"), à se chamailler gentiment. Leurs journées sont fort occupées par les activités de plage, mais également de maquillage, de choix de robes etc. On ne les voit jamais exercer un métier, ce qui ne les empêche pas d'obtenir le Nobel dans quasi toutes les disciplines. Vous trouvez que cela sent le cliché sexiste, voire machiste à plein nez ? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car le film en vérité en regorge, tout en mettant le mot "patriarcat" à toutes les sauces, et en le faisant répéter ad libitum à ses protagonistes du deuxième sexe. Ce principe systématique du "un pas en avant, deux pas en arrière" génère tant d'incohérences (tout postulat "délirant" doit s'appuyer sur un environnement et des personnages crédibles pour mieux nous faire accepter l'impossible) qu'il dilue tout intérêt pour l'histoire.

/image%2F0962499%2F20231021%2Fob_8d7f93_barbie-4.jpg)

Panique à bord ! "Barbie stéréotype" (Margot Robbie assez époustouflante) commence à éprouver des caractéristiques humaines. Elle déprime, ses pieds s'aplatissent sur le sol… en gros, l'évidence s'impose : une petite fille est triste ou la malmène, celle qui joue avec elle dans le monde réel. Il ne lui reste plus qu'à s'y rendre pour résoudre le problème. Le Ken blondinet (merveilleusement interprété par Ryan Gosling), mendiant presque son amour, la suivra dans son périple. Quelques minutes lui suffisent pour comprendre que les hommes sont les maîtres de notre monde, que ce dernier est déprimant qu'elle n'a nullement émancipé les femmes. Elle ne croise bien entendu ni chauffeurs de taxi, ni éboueurs, ni balayeurs, ni mendiants, juste des ouvriers en bâtiment qui les encerclent, elle et son faire-valoir. Pas vraiment insistants d'ailleurs, puisque le fait d'affirmer qu'ils n'ont pas de sexe suffit à décourager leur entreprise de drague lourde.

/image%2F0962499%2F20231021%2Fob_35283e_barbie-3.png)

Passons sur le racisme de classe, car il y aurait trop à dire. Ken, lui s'émerveille que les postes-clés soient tous tenus par des hommes et décide d'importer le patriarcat dans son univers d'origine. On se dit que pour un benêt, il a la comprenette rapide. De retour à Barbieland, la poupée mâle fait changer le pouvoir de main. Les ex-prix Nobel deviennent femmes soumises et enamourées qui lui apportent des bières dès qu'il claque des doigts. Et vu ce que Ken consomme, vêtu désormais comme un mac dans les films de blaxploitation, on se demande qui les y importe. Pour Barbie le diagnostic est clair : on leur a lavé le cerveau (comment ? je m'interroge encore), il suffit donc de les déprogrammer (processus extrêmement rapide) pour que tout rentre dans l'ordre. Autrement dit, les femmes seraient des créatures inconstantes, dont on change aisément les opinions d'un extrême à l'autre ? Bel exemple de pensée "féministe" !!!

/image%2F0962499%2F20231021%2Fob_2a933e_barbie-1.jpg)

À l'heure où Claudia Goldin, nouvelle lauréate du prix Nobel d'économie, s'attache à nier des décennies de combats féministes, en affirmant que la principale raison de l'écart de salaires entre hommes et femmes serait lié à un investissement moindre de ces dernières, ce genre de scènes se révèle pour le moins problématique. "Barbie le film" s'articule sans cesse entre scènes trop longues (voire pour certaines interminables) et trop brèves, les deux relevant souvent de l'oxymore, affirmant tout et son contraire.

/image%2F0962499%2F20231021%2Fob_165d83_barbie-2.jpg)

Quelques bonnes idées cependant, de scénario comme de mise en scène souvent noyées dans cet océan de nimportnawak. Pour les premières, il est vrai, souvent copiées ailleurs. Ainsi, l'aspect visuel de Barbieland, particulièrement soigné, emprunte allègrement à Pee Wee's Big Adventure de Tim Burton pour les intérieurs et à "Truman Show", mâtiné d'un soupçon de la série culte "Le prisonnier" pour les extérieurs. Citations, hommages ou photocopies ? Un second rôle réussi (la Barbie monstre, un peu sorcière, que toutes redoutent un peu), une fausse pub décalée et hilarante pour la Barbie dépressive, des actrices et acteurs investis ne suffisent pas à sauver un film qui prend l'eau de toutes parts, victime de contradictions et de paradoxes non assumés et de raccourcis grotesques et involontairement caricaturaux.

Voulant ménager la chèvre et le chou, Greta Gerwig ne nous offre au mieux qu'une œuvre inoffensive aux longues plages d'ennui, au pire un film dont les permanents va-et-vient débouchent sur une confusion nocive. Quoiqu'il en soit, à l'inverse des intentions affichées.

/image%2F0962499%2F20231021%2Fob_d2676d_barbie-6.jpg)

Pascal Perrot, texte

Gracia Bejjani-Perrot, graphisme

/image%2F0962499%2F20220510%2Fob_fca96e_jokerjoaquinphoenixinterview.jpg)

/image%2F0962499%2F20220510%2Fob_827e90_joker-3.jpg)

/image%2F0962499%2F20220510%2Fob_915303_joker.jpg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FuH-xsTMBwq8%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F0962499%2F20220510%2Fob_fe9214_joker-4.jpg)

/image%2F0962499%2F20220510%2Fob_4c86ab_rev-1-jok-15469-high-res-jpeg-width-59.jpeg)

/image%2F0962499%2F20220510%2Fob_bbad24_squid-games-3.jpg)

/image%2F0962499%2F20220510%2Fob_6d7496_468c9f2e5fb335788fa5b5353699dfd5.jpeg)

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FoqxAJKy0ii4%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F0962499%2F20220510%2Fob_208105_squidgames-6.jpg)

/image%2F0962499%2F20220510%2Fob_1fe01e_squidgames-2.jpg)

2010 voit la naissance officielle du label Sushi Typhoon. Comme une guerre à la bienséance et au politiquement correct. En deux ans, les films les plus insensés s'enchaineront à un rythme d'autant plus frénétique, que la plupart seront réalisés deux cinéastes seulement : Noboru Iguchi et Yoshihiro Nishimura.

2010 voit la naissance officielle du label Sushi Typhoon. Comme une guerre à la bienséance et au politiquement correct. En deux ans, les films les plus insensés s'enchaineront à un rythme d'autant plus frénétique, que la plupart seront réalisés deux cinéastes seulement : Noboru Iguchi et Yoshihiro Nishimura. Un sens aigu du rythme et de l'ellipse, une direction photo souvent irréprochable, une direction d'acteurs qui renforce la crédibilité d'histoires souvent insensées, les œuvres qui portent la marque du label ressemblent davantage à des excroissances trash et dégénérées de "Helzappoppin" ou des films de Terry Gilliam que du brouillon hâtif façon Ed Wood.

Un sens aigu du rythme et de l'ellipse, une direction photo souvent irréprochable, une direction d'acteurs qui renforce la crédibilité d'histoires souvent insensées, les œuvres qui portent la marque du label ressemblent davantage à des excroissances trash et dégénérées de "Helzappoppin" ou des films de Terry Gilliam que du brouillon hâtif façon Ed Wood. Il est étrange de constater les directions parallèles suivies par les trajectoires de Yoshiro Nishimura et de Noboru Iguchi, les deux principaux piliers de Sushi Typhoon. Si le premier persiste résolument dans la veine du "gros rouge qui tâche", de son film pré-Sushi "Vampire Girl vs Frankeinstein Girl" au film qui signe la naissance du label, le souvent éblouissant "Helldriver", le second, sans jamais renier son réjouissant jusqu'au-boutisme, délaissera rapidement la voie de l'hémoglobine, adoptant un mode de subversion plus perverse et plus sournoise. Nishimura rate toujours de très peu le chef d'œuvre imparable, pour cause de fin bâclée, quand Niguchi atteint à plusieurs reprises les plus hautes marches du trône. Dérangeants, malsains, inconfortables : ses films méritent sans nul doute ces étiquettes. Ainsi furent en leur temps jugées les œuvres de Bunuel, de Lynch, de Friedkin ou de Cronenberg.

Il est étrange de constater les directions parallèles suivies par les trajectoires de Yoshiro Nishimura et de Noboru Iguchi, les deux principaux piliers de Sushi Typhoon. Si le premier persiste résolument dans la veine du "gros rouge qui tâche", de son film pré-Sushi "Vampire Girl vs Frankeinstein Girl" au film qui signe la naissance du label, le souvent éblouissant "Helldriver", le second, sans jamais renier son réjouissant jusqu'au-boutisme, délaissera rapidement la voie de l'hémoglobine, adoptant un mode de subversion plus perverse et plus sournoise. Nishimura rate toujours de très peu le chef d'œuvre imparable, pour cause de fin bâclée, quand Niguchi atteint à plusieurs reprises les plus hautes marches du trône. Dérangeants, malsains, inconfortables : ses films méritent sans nul doute ces étiquettes. Ainsi furent en leur temps jugées les œuvres de Bunuel, de Lynch, de Friedkin ou de Cronenberg.

on seulement moins brouillon mais également attaché à se déjouer des étiquettes, y compris celles qu'il a lui même créées. Ainsi avec le sublimement kitsch Karaté-Robo Zaborgar, hommage aux super-héros de son enfance, notamment à la série homonyme. Teinté d'émotions douces amères, mais aussi de méchants ricanants, d'union robot-humain, et de transformations toutes plus délirantes que les autres, l'œuvre est totalement inclassable. Drôle, inventive, mais avec ce je-ne-sais-quoi qui vous prend parfois à la gorge.

on seulement moins brouillon mais également attaché à se déjouer des étiquettes, y compris celles qu'il a lui même créées. Ainsi avec le sublimement kitsch Karaté-Robo Zaborgar, hommage aux super-héros de son enfance, notamment à la série homonyme. Teinté d'émotions douces amères, mais aussi de méchants ricanants, d'union robot-humain, et de transformations toutes plus délirantes que les autres, l'œuvre est totalement inclassable. Drôle, inventive, mais avec ce je-ne-sais-quoi qui vous prend parfois à la gorge. e n'est directement la suite de la précédente.

e n'est directement la suite de la précédente.

principalement de sa culture, peut agacer ou séduire.

principalement de sa culture, peut agacer ou séduire. cinéma-là décourage nos plus savantes étiquettes. Sommes-nous en présence d'un chef-d'œuvre bunuélo-lyncho-cronenbergien ou d'une bisserie assumée ? Dans bien des cas, il est impossible de trancher. Probablement un peu des deux.

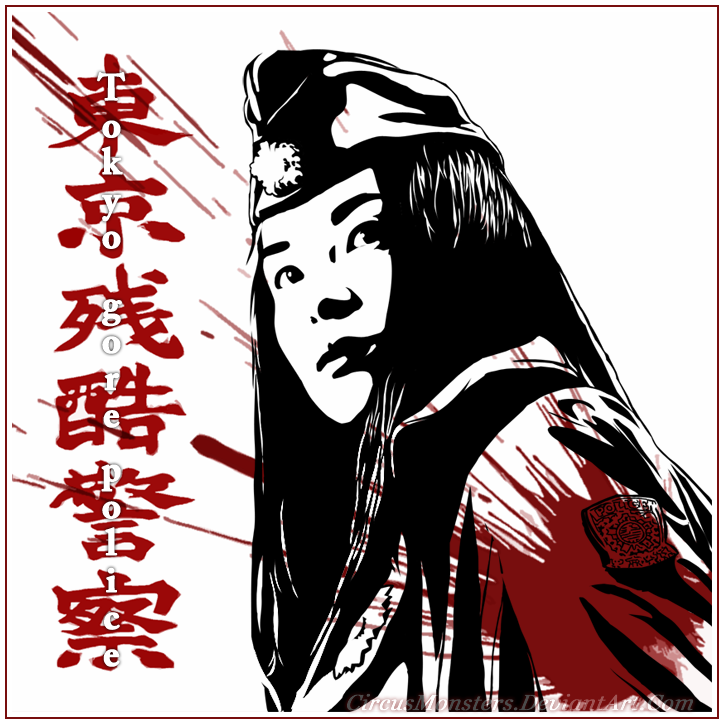

cinéma-là décourage nos plus savantes étiquettes. Sommes-nous en présence d'un chef-d'œuvre bunuélo-lyncho-cronenbergien ou d'une bisserie assumée ? Dans bien des cas, il est impossible de trancher. Probablement un peu des deux. L'héroïne, amputée d'un bras, s'y fera greffer une mitrailleuse à cinq canons. Fusion de la chair et du métal. Jambes tronçonneuses, soutien-gorge d'aciers qui recèlent des surprises, un délire créatif qui semble sans fin. Chaque combat, sublimement chorégraphié, s'achève dans des geysers de sang, parfois filmés au ralenti. Voire l'héroïne, au look de lycéenne affronter à elle seule des armées de yakusas, de ninjas, de femmes guerrières, possède quelque chose de profondément réjouissant. S'il ne fait pas d'emblée un carton au box-office, "Machine Girl" traumatise chacun des festivals dans lequel il est programmé et devient rapidement un film culte. Un nouveau film, tout aussi frappadingue, voit le jour "Tokyo Gore Police". Signé Yoshiro Nishimura, précédemment responsable des effets spéciaux de "Machine Girl".

L'héroïne, amputée d'un bras, s'y fera greffer une mitrailleuse à cinq canons. Fusion de la chair et du métal. Jambes tronçonneuses, soutien-gorge d'aciers qui recèlent des surprises, un délire créatif qui semble sans fin. Chaque combat, sublimement chorégraphié, s'achève dans des geysers de sang, parfois filmés au ralenti. Voire l'héroïne, au look de lycéenne affronter à elle seule des armées de yakusas, de ninjas, de femmes guerrières, possède quelque chose de profondément réjouissant. S'il ne fait pas d'emblée un carton au box-office, "Machine Girl" traumatise chacun des festivals dans lequel il est programmé et devient rapidement un film culte. Un nouveau film, tout aussi frappadingue, voit le jour "Tokyo Gore Police". Signé Yoshiro Nishimura, précédemment responsable des effets spéciaux de "Machine Girl". par son scénario, lequel s'essouffle aux deux tiers, débouchant sur une fin quasi-incompréhensible. Mais entretemps, l'amateur en aura pris plein les mirettes. Aussi gore que l'indique son titre, "Tokyo Gore Police" ne vaut pourtant pas que par ses excès graphiques. L'histoire met en scène la lutte contre des mutants capables de transformer chaque partie de leur corps en arme, ce qui nous vaut un festival d'hallucinantes mutations, toutes plus inventives les unes que les autres.

par son scénario, lequel s'essouffle aux deux tiers, débouchant sur une fin quasi-incompréhensible. Mais entretemps, l'amateur en aura pris plein les mirettes. Aussi gore que l'indique son titre, "Tokyo Gore Police" ne vaut pourtant pas que par ses excès graphiques. L'histoire met en scène la lutte contre des mutants capables de transformer chaque partie de leur corps en arme, ce qui nous vaut un festival d'hallucinantes mutations, toutes plus inventives les unes que les autres. Typhoon. Label qui vient à point nommé pour jouer les trouble-fêtes. En ces temps-là, le cinéma bis japonais s'est refait une virginité pour le public occidental. La tendance est au fantastique soft, et si le talent est au rendez-vous, l'irrévérence n'y est guère de mise. Les œuvres d'Hideo Nakata (Ring, Dark Water) et de

Typhoon. Label qui vient à point nommé pour jouer les trouble-fêtes. En ces temps-là, le cinéma bis japonais s'est refait une virginité pour le public occidental. La tendance est au fantastique soft, et si le talent est au rendez-vous, l'irrévérence n'y est guère de mise. Les œuvres d'Hideo Nakata (Ring, Dark Water) et de  petits budgets, en compensation desquels les cinéastes ont totalement les mains libres, sans censure et sans limite. Les deux piliers majeurs du label seront Noburoi Iguchi et Yoshihiro Nishimura. À eux seuls ils réaliseront deux tiers des films estampillés Sushi Typhoon. Dont quelques œuvres majeures, même si infréquentables par l'intelligentsia.

petits budgets, en compensation desquels les cinéastes ont totalement les mains libres, sans censure et sans limite. Les deux piliers majeurs du label seront Noburoi Iguchi et Yoshihiro Nishimura. À eux seuls ils réaliseront deux tiers des films estampillés Sushi Typhoon. Dont quelques œuvres majeures, même si infréquentables par l'intelligentsia.

/image%2F0962499%2F20160625%2Fob_6b583d_kick-ass-2.jpeg)

/image%2F0962499%2F20160625%2Fob_18335b_deadpool-1.jpg)

/image%2F0962499%2F20160625%2Fob_13dc38_dredd-judge.jpg)

/image%2F0962499%2F20160625%2Fob_8dad06_dantec-le-fou-realiste.jpg)